Perlentaucher Nachtfahrt am Freitag, 11. April um 22:06 Uhr – Wenn wir in den Jahren vor der Pandemie mit meiner Cousine beisammen saßen um im Gespräch mancherlei Grenzfragen der Wissenschaft auszuloten, dann gebrauchte sie oft und gern den Satz: “Das ist ein eher multifaktorielles Phänomen.” Verständlich, wenn man bedenkt, dass sie Professorin für vergleichende Kulturanthropologie an der Uni Wien war. Und wir zum Beispiel nach dem Unterschied zwischen akademischem Wissen und Schwurbelei forschten. Rückblickend betrachtet war dieser Satz auch als vorausschauender Befund der gesamten Coronajahre geradezu prophetisch. Oder vielleicht doch nur als wiederkehrende Behelfsfloskel aus dem Mund einer alternden Akademikerin gemeint? “Wie isses?” Jede Frage ein multifaktorielles Unterfangen.

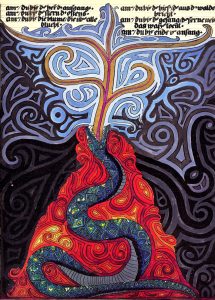

Genau da hat der Hase mal wieder mit einem “kreativen Versprecher” neulich im Artarium ein Fass von Welt aufgemacht, indem er es als “ein multifaktorielles Umfangen” aussprach. Und das setzt gleich ein gewaltiges Bilddenkkopfkino unter Einbeziehung sämtlicher Sinne und Empfindungen in Gang, so dass es einem und einer und dazwischen und außerhalb und überhaupts die Grenzen des bisherigen “So muss das sein” mitten durchs Bewusstsein schiebt und so auch endlich Platz schafft für ein neues Verständnis vom Menschsein in der Welt. Platz oder eben leerer Raum, der dazu einlädt, die Ordnung der Dinge (Lebewesen sind ausdrücklich mitgemeint) selbst neu zu gestalten. Wer jetzt wissen möchte, wie es Wissenschaftern geht, die ein solches hochkomplexes und mit unseren Mitteln der Wahrnehmung nicht mehr in all seinen Einzelheiten nachvollziehbares “multifaktorielles Geschehen” feststellen und es in Sprache zu fassen versuchen, soll sich bitte diese Sendung anschauen!

Genau da hat der Hase mal wieder mit einem “kreativen Versprecher” neulich im Artarium ein Fass von Welt aufgemacht, indem er es als “ein multifaktorielles Umfangen” aussprach. Und das setzt gleich ein gewaltiges Bilddenkkopfkino unter Einbeziehung sämtlicher Sinne und Empfindungen in Gang, so dass es einem und einer und dazwischen und außerhalb und überhaupts die Grenzen des bisherigen “So muss das sein” mitten durchs Bewusstsein schiebt und so auch endlich Platz schafft für ein neues Verständnis vom Menschsein in der Welt. Platz oder eben leerer Raum, der dazu einlädt, die Ordnung der Dinge (Lebewesen sind ausdrücklich mitgemeint) selbst neu zu gestalten. Wer jetzt wissen möchte, wie es Wissenschaftern geht, die ein solches hochkomplexes und mit unseren Mitteln der Wahrnehmung nicht mehr in all seinen Einzelheiten nachvollziehbares “multifaktorielles Geschehen” feststellen und es in Sprache zu fassen versuchen, soll sich bitte diese Sendung anschauen!

“Was folgt nun daraus, dass wir Holobionten, also Gesamtlebewesen sind, sowohl, was unsere Beziehung zu anderen Menschen betrifft, als auch unsere Beziehung zu anderen Lebewesen – um, auf und in uns?” Mit dieser Frage eröffnet Gert Scobel eine fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen untypische Diskussion. Untypisch deshalb, weil hier die Begeisterung beim Neusortieren und Neustrukturieren (und eben auch neu in Worte kleiden) von Neuland (und zwar von einem gewaltig weiten und noch weitgehend unerforschten) so dermaßen echt und unverstellt spürbar wird. Das erlebt man, wie gesagt, sehr selten in einem Medium, das sonstüblich hauptsachs die unausweichlichen Krisen von übermächtigen Bishersystemen wiederkäut, die einfach nicht abdanken wollen bis alles zerplatzt oder so. Ganz im Gegentum dazu ereignet sich plötzlich vor unser aller Augen (und sonstigen Sinnen) eine fundamentale und umfassende Revolution des Verständnisses davon, wer wir sind und wie das Leben funktioniert. So möchte auch ich an dieser Stelle die oben angeführte Frage weiterformulieren: “Was folgt nun daraus für unsere Beziehung zu uns selbst?” Denn wenn ich “ein Gesamtlebewesen” bin, was macht das mit meiner Vorstellung von meinem Ich?

“Was folgt nun daraus, dass wir Holobionten, also Gesamtlebewesen sind, sowohl, was unsere Beziehung zu anderen Menschen betrifft, als auch unsere Beziehung zu anderen Lebewesen – um, auf und in uns?” Mit dieser Frage eröffnet Gert Scobel eine fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen untypische Diskussion. Untypisch deshalb, weil hier die Begeisterung beim Neusortieren und Neustrukturieren (und eben auch neu in Worte kleiden) von Neuland (und zwar von einem gewaltig weiten und noch weitgehend unerforschten) so dermaßen echt und unverstellt spürbar wird. Das erlebt man, wie gesagt, sehr selten in einem Medium, das sonstüblich hauptsachs die unausweichlichen Krisen von übermächtigen Bishersystemen wiederkäut, die einfach nicht abdanken wollen bis alles zerplatzt oder so. Ganz im Gegentum dazu ereignet sich plötzlich vor unser aller Augen (und sonstigen Sinnen) eine fundamentale und umfassende Revolution des Verständnisses davon, wer wir sind und wie das Leben funktioniert. So möchte auch ich an dieser Stelle die oben angeführte Frage weiterformulieren: “Was folgt nun daraus für unsere Beziehung zu uns selbst?” Denn wenn ich “ein Gesamtlebewesen” bin, was macht das mit meiner Vorstellung von meinem Ich?

“Erst, wenn man mit sich selbst perdu ist, kommt man auf die Idee, lieber mit sich selbst per Du sein zu wollen.” Denkt mal darüber nach. Sich selbst, dem Leben (in all seinen Erscheinungsformen) oder gar einem anderen Menschen zu begegnen (wenn es denn mehr ist als bloßes Besitzenwollen) verlangt geradezu nach multifaktoriellem UMFANGEN. Da kommunizieren zwei schier unbegreifbar komplexe Ökosysteme miteinander, später dann drei, vier, viele, und auch die Ergebnisse von deren Kommunikation wechselwirken wiederum untereinander und dadurch mit sich selbst. – “Wer bin dann ich?” und “Hilfe, wir lösen uns im Unendlichen auf!” Genau darum gehts aber. Das ist die Grundbeschaffenheit des Lebens. Und du bist kein Teil davon? Wollen wir die Kirche doch im Dorf lassen, oder noch besser, stellen wir sie einfach wieder dorthin zurück. Tauchen wir unverdrossen ab in unbekannte Gefilde, schauen wir uns dabei zu – und lassen wir es scheppern und schön sein …

“Erst, wenn man mit sich selbst perdu ist, kommt man auf die Idee, lieber mit sich selbst per Du sein zu wollen.” Denkt mal darüber nach. Sich selbst, dem Leben (in all seinen Erscheinungsformen) oder gar einem anderen Menschen zu begegnen (wenn es denn mehr ist als bloßes Besitzenwollen) verlangt geradezu nach multifaktoriellem UMFANGEN. Da kommunizieren zwei schier unbegreifbar komplexe Ökosysteme miteinander, später dann drei, vier, viele, und auch die Ergebnisse von deren Kommunikation wechselwirken wiederum untereinander und dadurch mit sich selbst. – “Wer bin dann ich?” und “Hilfe, wir lösen uns im Unendlichen auf!” Genau darum gehts aber. Das ist die Grundbeschaffenheit des Lebens. Und du bist kein Teil davon? Wollen wir die Kirche doch im Dorf lassen, oder noch besser, stellen wir sie einfach wieder dorthin zurück. Tauchen wir unverdrossen ab in unbekannte Gefilde, schauen wir uns dabei zu – und lassen wir es scheppern und schön sein …