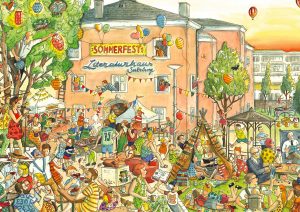

> Sendung: Artarium vom Sonntag, 25. Juni – Die Welt ist im Begriff aus den Fugen zu geraten – und wir freuen uns, dass es Sommer wird. Leben wir nicht alle in diesem Zwiespalt zwischen Lebensfreude und Vergehen? Zwischen Wachstum und Zerfall? Zwischen “Moi, is des scheee!” und “Geh, bitte – ned des a nu!” Es ist an der Zeit, den Sommer zu begrüßen und mit ihm zu feiern, weil wir kostbar sind. Zerbrechlich, aber wunderschön. Trügerisch wie das Idyll und tief vertraut mit uns. Wenn wir uns wirklich ausliefern, dann werden wir uns auch nicht umbringen. Wir sind ihre Hasen des Guten, Wahren und Schönen. Der Rest ist Geschichten. Womit wir auch schon bei jenem “schönen Ort” angekommen sind, “wo das Leben zur Sprache kommt”, dem Salzburger Literaturhaus und seinem heurigen, ganz speziellen Sommerfest.

Die dort gemachte Aussage: “und ausnahmsweise keine Literatur.” ließ uns innerlich aufhorchen (oder fast schon erschrecken) Waaaas? Ein Fest im Literaturhaus OHNE Literatur? Ja, dürfens denn das? Doch dann erfuhren wir unter der Hand, dass die da angekündigte “Überraschung” aus so einer Art Textpotpourri oder anders gesagt “Sommersprachblütenstrauß” bestehen wird, was wunderbar zu unserer ursprünglichen Idee für diese “Sendung als Sommerfest” passt, wollten wir doch ebenfalls eine “Blütenlese” aus sommerthematischen Audiocollagen und Musikstücken präsentieren und dazu die eine oder andere “Überraschung” bereitstellen. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlich stattfindenden Wirklichkeiten ist ebenso beabsichtigt wie auch frei erfunden. Alles andere wäre rein zufällig – und das ist es eh oft. Wobei “rein” … aber lassen wir das!

Es fällt jedenfalls auf, dass in unseren Artarien, Nachtfahrten und Perlentauchereien immer wieder jahreszeitliche Schwerpunkte auftauchen. Das begann schon 2008 mit der mehrteiligen Reihe “Sommerkunst”, die in einer Radioschorsch-Auszeichnung zum 10-jährigen Jubiläum der Radiofabrik kulminierte. Im Juli 2013 hinterfragten wir den Salzburger Festspielzirkus einmal sprach- und gesellschaftskritisch: Sommer Textase Reloaded. Und am 12. Juni 2015 “eröffneten wir uns einen H. C. Artmann Platz. Feierlich. Live. Im Radio.” Unter dem passenden Titel Sommernachtstraum.

Zuletzt soll sich der Kreis noch thematisch schließen. In unserer Sendung Dunkelbunt Sommertag haben wir die eingangs skizzierte Zugleichheit aufgezeigt: “Sommertag assoziiert ja seit Erfindung der Sommerferien alles Vorstellbare rund um Freibad, Freiheit und Freizügigkeit. Oder lieber Freibier? Dennoch wohnt dem Sommersein oft nicht nur Schönes und Helles inne, sondern auch Abgründiges.” Und weiter: “Jede Extase trägt immer auch den Absturz in sich, so wie im Leben das Süße auch immer mit dem Bitteren vermengt ist.” – So riecht, so schmeckt, so fühlt sich Sommer an.

Ein frohes Fest. Wir sehen uns …

PS. Jochen Distelmeyer, den wir in der Signation hören und den wir als einen ganz herausragenden deutschen Dichter verstehen, hat mit Jenseits von Jedem die fast 15-minütige Ballade eines realsurrealen Sommerfests verfertigt, die wir euch jetzt zu jedweder Einstimmung – und überhaubst – heftig ans Herz legen wollen.