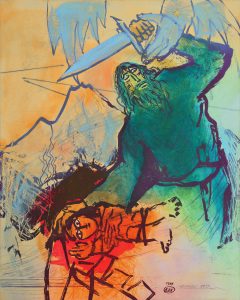

> Sendung: Artarium vom Sonntag, 28. Januar – Diesmal gehts um religiöse Schriften und ihre Auswirkungen auf die Weltpolitik. Speziell um eine Geschichte, die wir aus dem christlichen Alten Testament, der jüdischen Tora sowie dem heiligen Buch der Muslime, dem Koran kennen. Sie ist in der bildenden Kunst weit verbreitet und wird meist als Abrahams Prüfung oder Opferung Isaaks bezeichnet. Dazu hat das Jüdische Museum Berlin vor einiger Zeit eine mutige Ausstellung mit dem Titel “GEHORSAM” ausgerichtet, in der auch den verschiedenen Interpretationen durch die drei “abrahamitischen” Religionen nachgespürt wird. Mutig war dabei vor allem die Berufung des bildgewaltigen Filmregisseurs und ausgewiesenen Atheisten Peter Greenaway, dieses Thema gemeinsam mit Saskia Boddeke zu bearbeiten.

Nun ist wieder einmal die Dokumentation jenes Zusammenwirkens aufgetaucht: “Der grausame Gott? – Gewalt, Religion und Kunst” Sie hat mich persönlich mit einigen neuen Erkenntnissen überrascht, weshalb ich sie unbedingt weiterempfehlen möchte. Derlei fundamentalistischer Wahnsinn wie zum Beispiel Menschen auf Gottes Befehl zu opfern war mir schon immer ein Gräuel. Und diese merkwürdige Hochjubelung von Abrahams blindem Kadavergehorsam zum Heldentum der christlichen Tradition fand ich ebenfalls schon lange extrem stinkert … Riecht verdächtig nach Kirchengeschichte, nach “Gott mit uns” und Waffensegnung! Umso erstaunter war ich, zu erfahren, dass im Judentum das Nichtgeopfertwerden Isaaks im Vordergrund steht, Abrahams nebulöse Gehorsamkeit hingegen Anlass zu Hinterfragung und Widerrede ist. Ja da schau her! Den Gipfel der Erleuchtung bescherte mir dann jedoch der Imam Tareq Oubrou, der die entsprechende Passage aus dem Koran interpretierte. Dort TRÄUMT Abraham (Ibrahim) von einem göttlichen Auftrag, seinen Sohn zu opfern, und erzählt diesem am nächsten Morgen verwundert darüber. Der Korangelehrte legt diese Sure dahingehend aus, dass Eltern mit ihren Kindern über alle Themen, die deren Zukunft angehen, reden sollten – und auch mit ihnen zusammen entscheiden, was zu dann tun sei. Respekt! Und das in Zeiten, in denen wir ja gemeinhin fast ausschließlich mit Islamophobie vollgeschwallt werden.

Nun ist wieder einmal die Dokumentation jenes Zusammenwirkens aufgetaucht: “Der grausame Gott? – Gewalt, Religion und Kunst” Sie hat mich persönlich mit einigen neuen Erkenntnissen überrascht, weshalb ich sie unbedingt weiterempfehlen möchte. Derlei fundamentalistischer Wahnsinn wie zum Beispiel Menschen auf Gottes Befehl zu opfern war mir schon immer ein Gräuel. Und diese merkwürdige Hochjubelung von Abrahams blindem Kadavergehorsam zum Heldentum der christlichen Tradition fand ich ebenfalls schon lange extrem stinkert … Riecht verdächtig nach Kirchengeschichte, nach “Gott mit uns” und Waffensegnung! Umso erstaunter war ich, zu erfahren, dass im Judentum das Nichtgeopfertwerden Isaaks im Vordergrund steht, Abrahams nebulöse Gehorsamkeit hingegen Anlass zu Hinterfragung und Widerrede ist. Ja da schau her! Den Gipfel der Erleuchtung bescherte mir dann jedoch der Imam Tareq Oubrou, der die entsprechende Passage aus dem Koran interpretierte. Dort TRÄUMT Abraham (Ibrahim) von einem göttlichen Auftrag, seinen Sohn zu opfern, und erzählt diesem am nächsten Morgen verwundert darüber. Der Korangelehrte legt diese Sure dahingehend aus, dass Eltern mit ihren Kindern über alle Themen, die deren Zukunft angehen, reden sollten – und auch mit ihnen zusammen entscheiden, was zu dann tun sei. Respekt! Und das in Zeiten, in denen wir ja gemeinhin fast ausschließlich mit Islamophobie vollgeschwallt werden.

In dem Zusammenhang wollen wir nachdrücklich die Position der Bedrohten und Verfolgten einnehmen, und zwar im Hinblick auf die totalitären Ansprüche in allen Religionen und Ideologien. Gerade rund um den Holocaustgedenktag (Befreiung des KZ Auschwitz am 27. Januar) muss uns bewusst werden, wohin so etwas wie “Der Glaube des österreichischen Katholiken Adolf Hitler” geführt hat, und wohin uns der blinde Gehorsam gegenüber jedweder “Obrigkeit” jederzeit wieder führt.

Als Hirnfutter fürs immerwährende Niewieder gibts auch unsere Hörstolpersteine