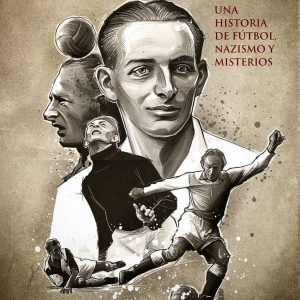

> Sendung: Artarium vom Sonntag, 24. Juli – Fußball und Literatur, ein launiges Livegespräch mit dem langjährigen Sportjournalisten Wolfgang Maria Gran über den Mikrokosmos am Fußballfeld, sprachliche Feinheiten in der medialen Darstellung, sogenannte und wirklich lustige “Experten” – und warum wir die Berichterstattung zur jüngsten Fußball-EM am liebsten im deutschen Fernsehen angeschaut haben. Eine Abrechnung mit der servilen Beflissenheit des reportlichen Flachbildhirns nebst wehmütiger Erinnerung an einige ehemalige Hochblüten des Genres Sport- UND Kulturjournalismus. Anders gesagt – einen Livekommentator, bei dessen Wortwahl einem das Hirn einschläft, der einem geistig nicht mehr zumutet, als man ohnehin sehen kann, den braucht kein Mensch! – Warum ist der dann aber da – und labert?

Blenden wir zurück in jene Ära, als Theaterkritiker auch Fußballspiele rezensierten – und Österreich noch eine ernstzunehmende Weltmacht auf internationalem Rasen war. Zur Vertiefung dieser Zeitreise bringen wir bereits am Samstag, 23. Juli, ebenfalls um 17:06 Uhr, das Radiofeature “Metamorphosen eines Autors – Friedrich Torberg und seine Leidenschaft für den Sport” von Anja Krämer – aus dem Hause “Momente des Sports”. Darin finden sich die Interviewpassagen, die mich während der Gestaltung dieser Sendung inspiriert haben, und die ich hiermit ob ihrer zeitlosen Trefflichkeit sehr gern wiedergebe:

Blenden wir zurück in jene Ära, als Theaterkritiker auch Fußballspiele rezensierten – und Österreich noch eine ernstzunehmende Weltmacht auf internationalem Rasen war. Zur Vertiefung dieser Zeitreise bringen wir bereits am Samstag, 23. Juli, ebenfalls um 17:06 Uhr, das Radiofeature “Metamorphosen eines Autors – Friedrich Torberg und seine Leidenschaft für den Sport” von Anja Krämer – aus dem Hause “Momente des Sports”. Darin finden sich die Interviewpassagen, die mich während der Gestaltung dieser Sendung inspiriert haben, und die ich hiermit ob ihrer zeitlosen Trefflichkeit sehr gern wiedergebe:

Dieser ekelhafte 1:0 Journalismus, wo wirklich nur mehr Spielzüge beschrieben und Tore geschildert werden, den hat es sicherlich in den 40er und 50er Jahren noch nicht gegeben. Damals haben sich Sportjournalisten schon auch noch ein bisschen als Literaten gefühlt. Gerade, wenn man sich so die Endvierziger, also diesen Neubeginn des österreichischen Sportjournalismus anschaut, wo es so beeindruckende Blätter wie “Wiener Sport in Bild und Wort” gegeben hat, da sind teilweise absolut literarische Texte, auch wenn sie nicht vom Herrn Torberg waren. Da schrieben Leute, die durchaus eines sehr elaborierten Stiles noch mächtig waren…

Da haben Menschen geschrieben, die einen anderen und höheren literarischen Anspruch an sich und an die Leser gestellt haben, als das heute der Fall ist…

Also, Herr Professor, wer ist denn nun wirklich schuld am seichten Sinngehalt all dieser uns heute so massenhaft aufbereizten Sportlerstatements?