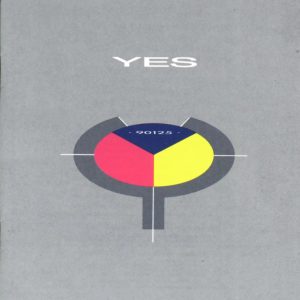

> Sendung: Artarium vom Sonntag, 14. September – Das ganze Album in Begleitung seiner (und meiner) Zeitumstände und eine Betrachtung des Songtexts von “It Can Happen”. Wir feiern die Rückkehr des Hasen von der Festspielfront mit einem überraschend untypischen Yes-Album aus dem Inbetween der Band zwischen Auflösung und Neuformierung Anfang der 80er Jahre. Es handelt sich dabei um das nach seiner Katalognummer benannte “90125”, das vom Soundbild wie von den den Arrangements her auffallend neuartige und für altgediente Yes-Fans oft ungewohnte Wege einschlug. Letztendlich wurde es (ob man derlei nun begrüßt oder ablehnt) als wesentlich rockiger und auch mainstreamtauglicher empfunden als deren bisherige vielschichtig verzwirbelte Prog-Phantasien. Kunstvoll und vieldeutig war es allemal.

Mich ereilte dieses Klangwerk just zu der Zeit, als ich im Gymnasium zu Horn (im Waldviertel) zur “Matura” ansetzte um dann in weiterer Folge in Wien weiterführenden Studien zu obliegen. Was ich dabei allerdings überhaupt nicht wusste, war, wo ich mit meinem Leben eigentlich hin wollte. Und in genau so einem “In-Between” trafen mich diese Gestalt gewordenen Gedankensplitter auf 90125, mit denen die Musiker ihr Ringen um Neuorientierung nach dem Ende des bislang Gewohnten verbearbeiteten. Es passte, sowohl textlich als auch atmosphärisch, perfekt in mein eigenes Übergangsloch. Ich meine damit jenen Zustand, in dem schon klar ist, dass das Bisherige zu Ende geht, aber das Künftige – das Werdenwollende wie das daraus Erwachsenkönnende – noch nicht so deutlich zu erkennen ist, wie man das gern hätte. Und ich glaube heute, dass in mir durch die Begegnung mit diesen oft unenträtselbaren Stimmungsbildern ein gewisses Maß an innerem Wissen um mein Wohinwollen gewachsen ist. So wie wir oft nicht bewusst wissen, aber“aus dem Bauch heraus” (intuitiv) richtig handeln.

Mich ereilte dieses Klangwerk just zu der Zeit, als ich im Gymnasium zu Horn (im Waldviertel) zur “Matura” ansetzte um dann in weiterer Folge in Wien weiterführenden Studien zu obliegen. Was ich dabei allerdings überhaupt nicht wusste, war, wo ich mit meinem Leben eigentlich hin wollte. Und in genau so einem “In-Between” trafen mich diese Gestalt gewordenen Gedankensplitter auf 90125, mit denen die Musiker ihr Ringen um Neuorientierung nach dem Ende des bislang Gewohnten verbearbeiteten. Es passte, sowohl textlich als auch atmosphärisch, perfekt in mein eigenes Übergangsloch. Ich meine damit jenen Zustand, in dem schon klar ist, dass das Bisherige zu Ende geht, aber das Künftige – das Werdenwollende wie das daraus Erwachsenkönnende – noch nicht so deutlich zu erkennen ist, wie man das gern hätte. Und ich glaube heute, dass in mir durch die Begegnung mit diesen oft unenträtselbaren Stimmungsbildern ein gewisses Maß an innerem Wissen um mein Wohinwollen gewachsen ist. So wie wir oft nicht bewusst wissen, aber“aus dem Bauch heraus” (intuitiv) richtig handeln.

You can fool yourself

You can cheat until you’re blind

You can cut your heart

It can happen

You can mend the wires

You can feed the soul apart

You reach

It can happen to you

It can happen to me

It can happen to everyone eventually

…

Created out of fantasy

Our destination calls

…

Wie gesagt … It can happen