> Sendung: Artarium vom Sonntag, 26. November – Heiliger Bimbam! Das Wort zum Totensonntag, wie er im evangelischen Umfeld heißt. Andächtiges Gedenken an das Lebenswerk der österreichischen Ausnahmeband EAV, die uns viele nicht unwesentliche Betrachtungen abendländischer Geistes(un)kultur hinterlassen hat. Vergänglichkeitsbewältigung ist eine schöne (und sehr lebendige) Wortschöpfung, ganz im Gegensatz zu Vergangenheitsvergewaltigung, wie sie gern (und grausam) von den Machtinstanzen des Menschenfleischwolfs ausgeübt wird. Erinnern wir uns daran, was wir erlebt haben, bevor es Religion gab. Schließlich sind wir die Lebendigen und nicht die Ausgedachten. Bevor wir in eine Funktion abgerichtet wurden, waren wir stimmig. Und das wollen wir sein, indem wir sind, wer wir sind.

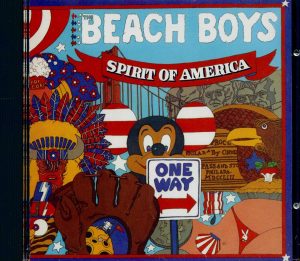

Ich erinnere mich an einen Ausritt in die “Vereinigten Staaten”, von wo ich einen Haufen Schallplatten der Beach Boys mitbrachte, die später über Umwege in den Fundus von Manfred Deix gerieten. Schon in jüngeren Jahren sprach mich das irgendwie mehrdeutig schillernde “Break Away” von Brian Wilson mehr an als all die radiotauglichen Sunshinesongs, die sich da sonst so tummelten. Es klang nach einer noch größeren Welt mit unendlich vielen Möglichkeiten – und nicht nach dem eintönigen Freiheitsbrei aus Gehorsam und Langeweile. Es war wie das Versprechen eines Aufbruchs in etwas Eigeneres als das Vorhergedachte, das sich aber wohl erst viel später erfüllen sollte. Jedenfalls kommt es darauf an, dass man überhaupt etwas daraus macht, was einem begegnet. Damit meine ich (God bless America, Fuck) fürwahr kein Geschäft, sondern Kunnst oder eben eine verwandlerisch verbearbeitende Weiterentwicklung auf der Suche nach der nächsten neuen Welt. Und vertrauen sie mir, da gibt es noch sehr viele.

Ich erinnere mich an einen Ausritt in die “Vereinigten Staaten”, von wo ich einen Haufen Schallplatten der Beach Boys mitbrachte, die später über Umwege in den Fundus von Manfred Deix gerieten. Schon in jüngeren Jahren sprach mich das irgendwie mehrdeutig schillernde “Break Away” von Brian Wilson mehr an als all die radiotauglichen Sunshinesongs, die sich da sonst so tummelten. Es klang nach einer noch größeren Welt mit unendlich vielen Möglichkeiten – und nicht nach dem eintönigen Freiheitsbrei aus Gehorsam und Langeweile. Es war wie das Versprechen eines Aufbruchs in etwas Eigeneres als das Vorhergedachte, das sich aber wohl erst viel später erfüllen sollte. Jedenfalls kommt es darauf an, dass man überhaupt etwas daraus macht, was einem begegnet. Damit meine ich (God bless America, Fuck) fürwahr kein Geschäft, sondern Kunnst oder eben eine verwandlerisch verbearbeitende Weiterentwicklung auf der Suche nach der nächsten neuen Welt. Und vertrauen sie mir, da gibt es noch sehr viele.

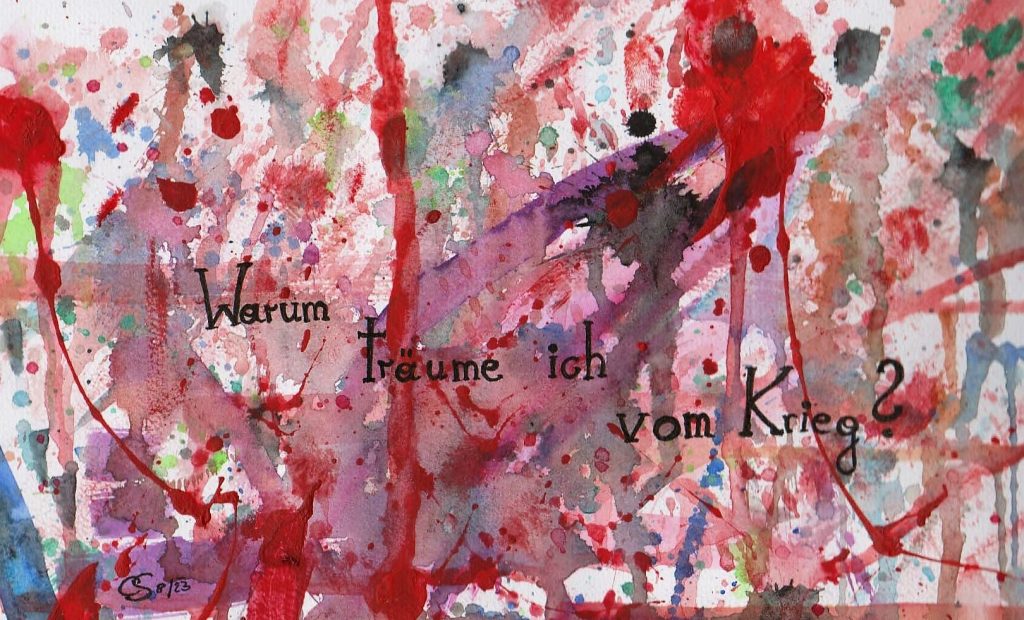

Was aber hat es mit diesem heutigen Titel “Vergänglichkeitsbewältigung” auf sich? Nun, inmitten von all dem, woran wir uns erinnern und all dem, was wir (warum auch immer) vergessen, sind wir selbst vergänglich. Wir erinnern uns vielleicht daran, was wir in unserem Leben gern noch entdeckt hätten und was aufgrund der Umstände nicht möglich war. Irgendwann stellen wir fest, dass das auch in diesem Leben nicht mehr möglich sein wird. Wie wir dann im Bewusstsein unserer Vergänglichkeit mit uns selbst im Frieden leben können, das ist es, was da bewältigt werden will …

Gut, wenn man dabei nicht allein ist.

Anmerkung: Der vorletzte Satz dieses Artikels müsste eigentlich heißen: “Irgendwann stellen wir fest, dass einiges davon auch in diesem Leben nicht mehr in der Form, wie es damals hätte sein sollen, verwirklicht werden kann.” (Es ginge sich schlicht nicht mehr aus). Vieles davon kann allerdings, auch anders als erwartet, Gestalt annehmen – doch das ist wiederum eine andere Geschichte, die noch zu erzählen sein wird …