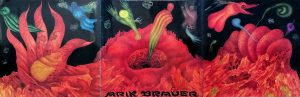

> Sendung: Artarium vom Sonntag, 15. Februar – Damals, Anfang der 70er Jahre, waren die Bedingungen halt günstig, das Zeitfenster stand gerade weit offen für die radikal kritischen und selbstkritischen Lieder von Arik Brauer, dessen erstes Album in Gestalt eines phantastisch realistischen Triptychons 1971 zur Welt kam. Heute, mehr als 50 Jahre danach, sind die Verhältnisse aber doch ganz andere, oder etwa nicht? Halt, Moment! Wenn wir uns anhören, wovon der Maler, Sänger und geniale Geschichtenerzähler berichtet … was er anspricht … worauf er sich einlässt … dann wird schnell klar, dass es hier um Themen geht, die nach wie vor brandaktuell sind. Damals war es gewiss revolutionär, sie in noch nie zuvor gekannter Form so darzustellen. Und heute öffnen wir ein neues Zeitfenster: Auf Wiederhören …

Arik Brauer, der 1929 geborene “Judenbua aus Ottakring”, überlebte die Zeit des Nationalsozialismus mit einer Riesenportion “Masel”, zuletzt versteckt in einem der zahlreichen Wiener Schrebergärten. 1971 tritt er in seinen Texten als Vorreiter der Versöhnung mit dem Opfer- sowie mit dem Tätersein auf, indem er diese beiden Seiten in ein und demselben Leben, auch in seiner eigenen Person, vorhanden sein lässt – und dies schonungslos aufzeigt: In dem Lied “Surmi Sui” erzählt er vom eigenen Gequält- und Erniedrigtwerden durch einen sadistischen Nazilehrer, in “Rostiger, die Feuerwehr kommt” von seiner eigenen unrühmlichen Rolle beim Quälen und Erniedrigen eines rothaarigen, kurzsichtigen Klassenaußenseiters. 2018 verdichtet er seine Lebenserfahrungen noch einmal – in einer Festrede zum 80jährigen Gedenken an den “Anschluss Österreichs”. Unbedingt lesenswert!

Arik Brauer, der 1929 geborene “Judenbua aus Ottakring”, überlebte die Zeit des Nationalsozialismus mit einer Riesenportion “Masel”, zuletzt versteckt in einem der zahlreichen Wiener Schrebergärten. 1971 tritt er in seinen Texten als Vorreiter der Versöhnung mit dem Opfer- sowie mit dem Tätersein auf, indem er diese beiden Seiten in ein und demselben Leben, auch in seiner eigenen Person, vorhanden sein lässt – und dies schonungslos aufzeigt: In dem Lied “Surmi Sui” erzählt er vom eigenen Gequält- und Erniedrigtwerden durch einen sadistischen Nazilehrer, in “Rostiger, die Feuerwehr kommt” von seiner eigenen unrühmlichen Rolle beim Quälen und Erniedrigen eines rothaarigen, kurzsichtigen Klassenaußenseiters. 2018 verdichtet er seine Lebenserfahrungen noch einmal – in einer Festrede zum 80jährigen Gedenken an den “Anschluss Österreichs”. Unbedingt lesenswert!

Als Kind aus einer Nazifamilie, dem weite Teile der eigenen Herkunftsgeschichte durch Verschweigen, Verheimlichen und Uminterpretieren vorenthalten wurden, weiß ich, wie schmerzvoll notwendig dieses Ringen mit den inneren Engeln und Dämonen sein kann. Und was für erschaffende wie auch zerstörende Kräfte in der eigenen Phantasie beheimatet sind, auch wie unser jeweiliger Umgang mit ihnen die uns umgebende Realität beeinflusst, verändert, umgestaltet. Und so kann ich glaubhaft und nachvollziehbar bezeugen, welch welteröffnende Auswirkungen die Gefühle und Gedanken in den “ersten” Liedern von Arik Brauer gehabt haben und nach wie vor haben. Als ich gerade einmal 11 Jahre alt war, das war 1972, wurden mir diese Lieder, allen voran “Sein Köpferl im Sand”, von älteren Jugendlichen, die ich bewunderte, zum lauthalsen Mitsingen beigebracht. Endlich etwas echtes …

Zur Abrundung des “echte Menschen live Erlebens” möchten wir euch noch ganz herzlich zur Premiere unseres Films IN BETWEEN (mit anschließendem Gespräch) am Montag, 16. 2. um 19 Uhr im Das Kino einladen. Hier schon mal der Trailer …

Helene Maimann über ihren Film mit Arik Brauer