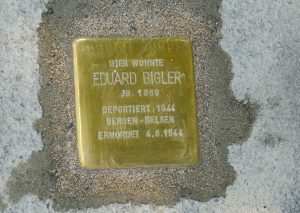

Eduard Bigler Stolperstein/Schwarzenbergpromenade 60

Eduard BIGLER, geboren am 15. März 1868 in Wels, Oberösterreich, ein Sohn des jüdischen Ehepaares David und Rosa BIGLER, konvertierte 1894 in Wien zum evangelischen Glauben (Helvetisches Bekenntnis). Er war Kaufmann und Vizekonsul Argentiniens in Salzburg und wohnte seit 1921 im Stadtteil Äußerer Stein, Bürglsteinstraße 2. Im selben Jahr heiratete er in der evangelischen Christuskirche die evangelisch konvertierte Jüdin Jolanda GOLDBERGER, geboren am 14. September 1893 in Magyar-Szölgyen, Komitat Gran (Esztergom) in Ungarn.

Hörstolperstein Eduard Bigler

Im Jahr 1922 erwarb Eduard BIGLER im noblen Aigen bei Salzburg eine Villa, Schwarzenberg-Promenade Nr. 18 (heute Nr. 60), die er vermietete, den 1. Stock an die Beamtenfamilie Dr. Friedrich Hoch. Am 21. März 1938, somit nach dem »Anschluss« Österreichs an Deutschland, mussten Eduard und Jolanda BIGLER, die nach den Nürnberger Rassengesetzen als Juden galten, ihre Wohnung und ihr Büro in der Bürglsteinstraße räumen, worauf sie in ihre Villa in Aigen zogen, dort im Parterre ihre Wohnung und ihr Büro hatten. Im 1. Stock wohnte nach wie vor die Familie Dr. Hoch – eine unter dem NS-Regime sich ändernde Beziehung zwischen Vermieter und Mieter.

Auch im eigenen Haus geriet Eduard BIGLER alsbald in politische Bedrängnis, unschwer zu erkennen anhand des Grundbuchs (EZ 35): die ihm aufgelastete Judenvermögensabgabe von Reichsmark 5.000,– ist im C-Blatt als Pfandrecht der Reichsfinanz eingetragen. Der Eigentümer BIGLER sah sich gezwungen, seine Villa zu verkaufen: ein Vertrag, den der Reichsstatthalter am 9. Juli 1940 »auf Grund der Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens« mit einer »Arisierungsauflage« genehmigte. Das Ehepaar BIGLER durfte allerdings in seiner Wohnung bleiben, da ihm die neuen Eigentümer1, die nicht im Haus wohnten, ein Wohnrecht einräumten – daraus resultiert der niedrige Kaufpreis. Das Ehepaar BIGLER glaubte, durch die 1939 erworbene argentinische Staatsbürgerschaft vor weiteren Verfolgungen geschützt zu sein. Argentinien war bis Anfang 1944 ein mit Deutschland befreundeter Staat.

Eduard BIGLER war jedoch nicht mehr der Hausherr, sondern ein Mieter in seiner »arisierten« Villa. Sein ehemaliger Mieter, der Landesbeamte Dr. Hoch, war unter dem NS-Regime Leiter der Abteilung B des Landesernährungsamtes, in dessen Funktion er das Ehepaar BIGLER, »die Juden«, bei der Gestapo denunzierte, was beispielsweise aus dem Schreiben Dr. Hochs an die Gestapo vom Dezember 1942 hervorgeht (Zitate aus der nach der Befreiung angefertigten Abschrift der U. S. Civil Affairs Courts for Criminal Matters):

Ich bringe Ihnen zur Kenntnisnahme, dass das jüdische Ehepaar Eduard und Jolanda Bigler in dem Lebensmittelgeschäft UNION beobachtet wurde, als die Juden dort mehr als für zwei Personen zulässige Lebensmittelkarten der Stadt Salzburg, Lebensmittel-Einkäufe besorgten und so weiter. […] Auch benützen die Juden Eduard und Jolanda Bigler unerlaubterweise den Autobus und so weiter. […] Weiters beziehen die Juden Eduard und Jolanda Bigler ungesetzlich Milch. […] Heil Hitler Dr. Friedrich Hoch e. h.

Das Ehepaar BIGLER wurde am 28. Jänner 1944 – zwei Tage nach Abbruch der diplomatischen Beziehungen Argentiniens zu Deutschland – verhaftet und am folgenden Tag ins KZ Bergen-Belsen mit speziellem Lager für ausländische Juden deportiert. Dort wurde der 76-jährige Eduard BIGLER am 4. Juni 1944 ermordet. Seine jüngeren Brüder Alfred und Leopold, die eine Zeit lang in Salzburg gelebt hatten, wurden in Riga und Theresienstadt ermordet. Das Grab ihrer Eltern, die in Wels gelebt hatten, befindet sich auf dem jüdischen Friedhof in Linz.

Eduard BIGLERS Ehefrau Jolanda, die am 15. April 1945 die Befreiung des KZs Bergen-Belsen erlebte und nach Salzburg zurückkehrte, kämpfte bis zu ihrem Tod um Gerechtigkeit, um ihre Ansprüche und Rechte, unterstützt von der U. S. Civil Affairs Courts for Criminal Matters: Anzeige gegen den Denunzianten Dr. Hoch, Anträge auf Rückstellung ihrer Villa Schwarzenberg-Promenade 60, Anträge auf Opferfürsorge und Haftentschädigung (in den meisten Dokumenten aus der Nachkriegszeit lautet der Nachname die Witwe »de Biegler«, vermutlich seit ihrer argentinischen Staatsbürgerschaft).

Am 25. Jänner 1949 wurde Dr. Friedrich Hoch »im Namen der Republik« (Österreich) vom »Volksgericht« in Linz von der Anklage des Verbrechens der versuchten Denunziation nach § 8 Strafgesetz und § 7/1 Kriegsverbrechergesetz freigesprochen – nicht zuletzt dank der Interventionen des damaligen Salzburger Landeshauptmannes Josef Rehrl zugunsten seines Schwagers Dr. Hoch, der weiterhin Landesbeamter war.2

Frau BIGLERS Antrag auf Rückstellung der Villa wurde mit der Begründung abgewiesen, der Vermögensentzug sei nicht aufgrund politischer Bedrängnis erfolgt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Salzburg vom 16. April 1953 wurde Frau BIGLER wegen »Querulantenwahns« für beschränkt entmündigt erklärt, sodass ihre Einsprüche und weiteren Anträge auf Rückstellung abgewiesen werden konnten (1960 wurde die Villa Schwarzenberg-Promenade 60 verkauft, seither nicht mehr im Eigentum der »Ariseure«).

Frau BIGLERS Antrag auf Opferfürsorge wurde im Jahr 1952 durch das Amt der Salzburger Landesregierung mit der Begründung abgewiesen, die Antragstellerin sei nicht österreichische Staatsbürgerin, daher nicht anspruchsberechtigt. 1959 wurde ihr immerhin Haftentschädigung durch das Bundesministerium für soziale Verwaltung zuerkannt, ein zu geringer Betrag, wie sich herausstellte, sodass Frau BIGLER wieder Einspruch erheben musste. Erst im Jahr 1962 wurde ihr der ihr zustehende Betrag gewährt.

Frau Jolanda BIGLER (de Biegler) starb am 17. Februar 1964 im Altersheim Hellbrunn.

____

1 Die Eigentumsverhältnisse der zwangsverkauften Villa in Salzburg-Aigen, Schwarzenberg-Promenade 60, sind auf den ersten Blick schwer durchschaubar: Ida Embacher, der zuerst Zweidrittelanteile der Liegenschaft gehörten, war die Tochter der Hermine Pretsch, geborene Embacher, Betreiberin der beiden Etablissements in Salzburg, Herrengasse und Steingasse. Mutter und Tochter, denen schließlich alle Anteile gehörten, verkauften die Villa im Jahr 1960.

2 Dr. Hoch war in erster Ehe mit Marietta, geborene Spravka, verheiratet, Mutter zweier Söhne und seit September 1935 Patientin der Landesheilanstalt Salzburg. Die von Dr. Hoch geschiedene Frau wurde am 16. April 1941 nach Hartheim deportiert, dort vergast. Ihr älterer Sohn fiel zu Beginn des 2. Weltkriegs. Dr. Hoch, seit 1939 wieder verheiratet, zuletzt Hofrat in Ruhe, starb 1970 in Salzburg.

Quellen: Magistrat der Stadt Wels, Landesarchiv Salzburg und Linz, Stadtarchiv Salzburg, Israelitische Kultusgemeinde Linz, Evangelische Pfarrgemeinde Salzburg

Recherche: Gert Kerschbaumer

Gestaltung & Produktion: Felix Freisinger

rvieren DJ Ridi Mama im SchlafRock und MC Randy Andy mit Ohr im Hemd!

rvieren DJ Ridi Mama im SchlafRock und MC Randy Andy mit Ohr im Hemd!