Hildegard Lohmann – Salzburg

Hildegard Lohmann wurde 1942 im Alter von 8 Jahren mit der Diagnose „frühkindliche Gehirnschädigung“ in der Pflegeanstalt Eglfing- Haar aufgenommen.

Ein Jahr später wurde den Eltern schriftlich mitgeteilt, dass ihre Tochter an einer Lungenentzündung gestorben sei.

Hörstolperstein Hildegard Lohmann

Hildegard Lohmann war eines der vielen Opfer der Euthanasie im Nationalsozialismus. Leider werden deren Schicksale viel zu selten ins Bewusstsein der Menschen gebracht.

Andrea Strixner, die in diesem Hörstolperstein zu hören ist, hat sich mit dem Thema intensiv beschäftigt – angeregt durch eine Stolpersteinpatinnenschaft.

Gestaltung und Produktion: Sophie Haberlander (unterstützt von Benedikt Steiner und Eva Schmidhuber).

Dieser Hörstolperstein entstand im Rahmen eines Projektes der Radiofabrik mit dem Akademischen Gymnasium Salzburg (Klasse 4b 2016/17, Geschichtelehrer Johannes Straubinger), unterstützt vom Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus und vom Land Salzburg (Wissenschaft/Bildungsförderung).

Theresia Karas – Salzburg

Im Zuge der Geheimaktion „T4“ wurden systematisch körperlich und/oder geistig beeinträchtigte Menschen getötet. Die Ermordung wurde von den Nationalsozialisten zynischerweise als Euthanasie oder Gnadentod bezeichnet. Insgesamt fielen über 200.000 Menschen dieser Geheimaktion zum Opfer. Darunter auch die damals erst 13-jährige Theresia Karas.

Hörstolperstein Theresia Karas

Theresia, von ihren Eltern liebevoll Reserl genannt, litt in Folge einer Kinderlähmung im Kleinkindalter an epileptischen Anfällen und hatte eine verkrümmte, linke Hand. Aus diesem Grund war sie zur Erholung und Therapie in der Heilanstalt Gallneukirchen untergebracht. Im Jänner 1941 wurden ihre Eltern darüber informiert, dass ihre Tochter in die weit entfernte Anstalt Sonnenstein bei Pirna verlegt worden war. Kurt darauf folgte die Nachricht, dass Theresia überraschend verstorben sei.

Roland Rettenbacher erzählt im Interview über Erinnerungen an seine Tante Theresia Karas und die verzweifelte Suche ihrer Eltern – die den plötzlichen Tod ihrer Tochter nicht verstehen können – nach der Wahrheit.

Gestaltung und Produktion: Manuel Adlgasser, Philipp Crome, Maximilian Nitschke, Carla Stenitzer

Dieser Hörstolperstein entstand im Rahmen eines Projektes der Radiofabrik mit dem Akademischen Gymnasium Salzburg (Klasse 4b 2016/17, Geschichtelehrer Johannes Straubinger), unterstützt vom Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus und vom Land Salzburg (Wissenschaft/Bildungsförderung).

Daniel Bonyhadi – Salzburg

Daniel Bonyhadi, 1863 in Ungarn geboren, wohnte bis zur Vertreibung aus Salzburg 1938 in der Rainerstraße 4. Der Vater von 7 Söhnen, war Lederhändler und später Versicherungsinspektor, außerdem Obmann des jüdischen Kranken- und Beerdigungsvereines sowie Tempelvorsteher und Vorstandsmitglied der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg.

Hörstolperstein Daniel Bonyhadi

Im Hörstolperstein für die Familie Bonyhadi kommen auch PassantInnen zu Wort, die vor dem Haus in der Rainerstraße 4 an den dort verlegten Stolpersteinen vorbeigehen.

Mehrere seiner Söhne lebten ebenfalls in Salzburg. In der Rainerstraße 4 Edgar und Ludwig, sowie dessen Frau Getrude und Tochter Ruth.

Wir danken Albert Lichtblau von der Universität Salzburg, der uns verschriftlichte Interviews mit Ernest und Erwin Bonyhadi zur Verfügung gestellt hat, die er 1993 bzw. 1994 geführt hatte.

Sprecher Interviews Bonyhadi: Reinhold Tritscher

Interviews mit PassantInnen: Cecile Ritter, Christina Schwarz

Gestaltung und Produktion: Eva Schmidhuber

Dieser Hörstolperstein entstand im Rahmen eines Projektes der Radiofabrik mit dem Akademischen Gymnasium Salzburg (Klasse 4b 2016/17, Geschichtelehrer Johannes Straubinger), unterstützt vom Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus und vom Land Salzburg (Wissenschaft/Bildungsförderung).

Franz Seywald – Salzburg

Franz Seywald wurde 1891 geboren und maturierte 1910 am Akademischen Gymnasium in Salzburg. Er studierte in Wien Rechtswissenschaften und arbeitete anschließend für die Salzburger Landesregierung, seit 1931 war er Bezirkshauptmann von St. Johann im Pongau. Ab 1933 war er in der Vaterländischen Front aktiv und wurde nach dem Anschluss aus dem Staatsdienst entlassen.

In seiner Wohnung hörte Franz Seywald mit weiteren Gleichgesinnten regelmäßig ausländische Radiosender ab. 1944 wurden er und weitere 11 Personen dieses sogenannten „Abhörkreises“ aufgrund einer Denunziation verhaftet.

Drei Monate nach der Verhaftung fand der Prozess statt, bei dem Franz Seywald und Karl Biack zum Tod verurteilt wurden. Am 24. Juli, also zwei Tage nach der Urteilsverkündung wurde Franz Seywald in seiner Zelle erhängt vorgefunden. Nach den offziellen Quellen des NS-Regimes hieß es bis 2014, dass er Selbstmord begangen habe.

Sein Enkel Thomas Seywald, Galerist in Salzburg, versucht seit 2014, die offizielle Geschichte über den Tod seines Großvaters richtig zu stellen. Er berichtet im Interview, warum er überzeugt davon ist, dass sein Großvater von Nazis in der Zelle ermordet wurde.

Gestaltung und Produktion: Lilly Brack, Lilly Vriens, Eva Schmidhuber

Quellen: www.oecv.at

Dieser Hörstolperstein entstand im Rahmen eines Projektes der Radiofabrik mit dem Akademischen Gymnasium Salzburg (Klasse 4b 2016/17, Geschichtelehrer Johannes Straubinger), unterstützt vom Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus und vom Land Salzburg (Wissenschaft/Bildungsförderung).

Konrad Hertzka – Salzburg

In der Heilanstalt Uchtspringe wurden hinter der Fassade einer „normalen“ Heilanstalt Menschen mit geistiger und körperlicher Beeinträchtigung durch Medikamente, Nahrungsentzug oder Vernachlässigung getötet. Eines der Opfer dieser Praktik war der damals erst 33-jährige Konrad Hertzka.

Hörstolperstein Konrad Hertzka

Nach seinem Studium der technischen Physik wurde Konrad Hertzka eine Depression diagnostiziert. Diese Diagnose führte zu einer Einweisung in die geschlossene Anstalt der heutigen Christian-Doppler-Klinik in Salzburg und seiner totalen Entmündigung. Bislang ist nicht genau geklärt wie es ihm gelang aus der Landesheilanstalt in Salzburg zu fliehen. Bekannt ist nur, dass er in Ostpreußen, im heutigen Russland, wieder aufgegriffen und nach einem Zwischenaufenthalt in Tapiau nach Uchtspringe verlegt wurde. Dort kam er am 7. März 1942 auf der Station 23, dem Todestrakt der Anstalt, ums Leben.

Historiker Gert Kerschbaumer recherchiert die Lebensgeschichte der Familie Hertzka seit den frühen 1990er Jahren, was sich aufgrund fehlender Nachkommen als schwierig erweist. In diesem Interview legt er die Ergebnisse seiner Recherchen dar und zeigt auf, wie exemplarisch die Geschichte des Konrad Hertzka für die Zeit des Nationalsozialismus war.

Gestaltung und Produktion: Samuel Faber, Felix Sax, Arian Gjocaj, Carla Stenitzer

Dieser Hörstolperstein entstand im Rahmen eines Projektes der Radiofabrik mit dem Akademischen Gymnasium Salzburg (Klasse 4b 2016/17, Geschichtelehrer Johannes Straubinger), unterstützt vom Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus und vom Land Salzburg (Wissenschaft/Bildungsförderung).

Walter Schwarz – Salzburg

Der am 30. Dezember 1884 geborene Walter Schwarz, besaß das jüdische Warenhaus „Kaufhaus S. L. Schwarz“ am Alten Markt in Salzburg, sowie die die Kunstgalerie „Neue Galerie“. Bekannt ist auch, dass er enge Kontakte zu Stefan Zweig pflegte.

Walter Schwarz‘ Familie – seine Frau Dora und die gemeinsamen Söhne Hugo, Rafael und Benjamin – wanderten noch vor dem Gewaltjahr 1938 nach Palästina aus. Mehrfach versuchte Walter Schwarz nachzukommen, wurde aber an seiner Flucht gehindert.

Hörstolperstein Walter Schwarz

Bei seiner zweiten Verhaftung im August 1938 wurde er in die Zentrale der Geheimen Staatspolizei in München überführt, wo er in der berüchtigten Terrorzelle der Gestapo ums Leben kam. In dem Attest des Polizeiarztes heißt es, dass Walter Schwarz mit erheblichen Schnittwunden an den Handgelenken ins Polizeikrankenhaus eingeliefert worden sei und sich daraufhin in der Nacht an seinen eigenen Bandagen erhängt hätte. Diese Darstellung der Todesart wird aufgrund von Ungereimtheiten angezweifelt.

Roni Schwarz, der in Zichron Yaakov (Israel) lebt, erzählt im Interview von den Fluchtversuchen seines Großvaters und dem letzten Aufeinandertreffen zwischen seinem Großvater und seinem Onkel in der Gefängniszelle.

Gestaltung und Produktion: Sophie Hausbacher, Leena Poppmeier, Malena Kernacs, Carla Stenitzer

Dieser Hörstolperstein entstand im Rahmen eines Projektes der Radiofabrik mit dem Akademischen Gymnasium Salzburg (Klasse 4b 2016/17, Geschichtelehrer Johannes Straubinger), unterstützt vom Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus und vom Land Salzburg (Wissenschaft/Bildungsförderung).

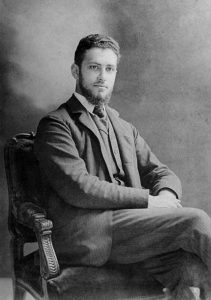

Martin Schönhorn – Salzburg

Martin Schönhorn wurde 1912 in der Bukowina geboren. Später zog die Familie nach Wien und dann weiter nach Salzburg. Er ging in Salzburg auf das Akademische Gymnasium, wo auch die Produzenten dieses Hörstolpersteins zur Schule gehen.

1931 legte Martin Schönhorn die Matura ab und studierte anschließend an der Uni Wien Medizin. Er war im 10. Studiensemester, als ihm 1938 das weitere Studium untersagt wurde und er kurz im KZ Dachau interniert war. Er versuchte, eine Möglichkeit zur Flucht zu finden, was aber schwierig war. Durch eine Tante, die bereits in Palästina lebte, konnte er schließlich eine Einreisebewilligung bekommen und kam im März 1939 in Haifa an.

Hörstolperstein Martin Schönhorn

Martin Schönhorn pflegte bis zu seinem Tod den Kontakt mit seinen ehemaligen Schulkolleginnen und -kollegen und blieb in Briefontakt mit unserer Schule.

Martin Schönhorn ist 2010 im Alter von 98 Jahren in Tel Aviv verstorben.

Das Interview mit Martin Schönhorn wurde 1999 im Rahmen eines Projektes der Universität Salzburg als Video in Israel aufgenommen. Wir danken Albert Lichtblau, der uns die Tonspur für diesen Hörstolperstein zur Verfügung stellte.

Gestaltung und Produktion: Maximilian Moser, Lukas Ecker, Josef Kupetzius, Eva Schmidhuber

Dieser Hörstolperstein entstand im Rahmen eines Projektes der Radiofabrik mit dem Akademischen Gymnasium Salzburg (Klasse 4b 2016/17, Geschichtelehrer Johannes Straubinger), unterstützt vom Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus und vom Land Salzburg (Wissenschaft/Bildungsförderung).

Berta Eisenberg – Salzburg

Berta Eisenberg was born on December 5th in 1884 in Galicia. Her 5 siblings, her parents and herself moved to Vienna at the beginning of the 20th century. She married Siegfried Eisenberg there, who was the owner of the S. Eisenberg department store in Salzburg, where they moved to in 1909. Berta and Siegfried had five children, one of them was Paula, born in 1909. Siegfried died in 1924, so Berta had to take care of their children alone. She ran the department store alone, but when antisemitism got stronger in the 1930s, she sold it and moved to Vienna again with two of her children who still lived with their mother, Robert and Paula.

Hörstolperstein Berta Eisenberg

Paula’s daughter Leah was born in 1940. Berta, Paula and Leah were deported to Latvia by the Nazis on December 3, 1941. Leah was just 1 year old at the time. All three of them were killed in the forest of Bikernieki near Riga in March 1942.

In an Interview via Skype, Berta Eisenberg’s great-granddaughter Tamar Berta Granit, who is living in Israel, gave us invaluable impressions about her family and how they live with what happened. You can hear in the Hörstolperstein, what a great person she is.

Thank you Tamar!

Arrangement, presentation and production: Luna Ceto, Anna Lasinger, Theresa Schmidbaur, Eva Schmidhuber

Dieser Hörstolperstein entstand im Rahmen eines Projektes der Radiofabrik mit dem Akademischen Gymnasium Salzburg (Klasse 4b 2016/17, Geschichtelehrer Johannes Straubinger), unterstützt vom Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus und vom Land Salzburg (Wissenschaft/Bildungsförderung).

Widerstand

> Sendung: Artarium vom Sonntag, 26. Juni – Glaub nicht alles, was du denkst… Oder für wie blöd halten wir uns eigentlich? Die Volksempfängnis schleicht sich auf immer neuen Hirnfektionswegen in unser Bewurstsein. Vom Volkskofferradio über den Farbfernkonsum bis zur vollstfetten Onlineporniertheit, zum Versandhampeln. Gefickt eingeschädelt – aber von wem? Und vor allem, warum werden wir nie vorher gefragt, ob – oder wie nicht – wir unser Intimstes dergestalt roh penetriert kriegen möchten? Es ist nichts als Vergewaltigung, was hier tagein, tagaus und rund um die Uhr mit unserem Denken, Fühlen und Wollen angestellt wird, von den gewissensbetäubten Medienrealitätern und Klemmbrettschwestern (gender as you like) einer vor Schmerz zum Himmel schreienden Menschenhändlerei, deren Ware letztlich wir selbst sind.

Da blas ich mir lieber einen Wasserschwall auf den Fischschwanz meiner phantastischen Restexistenz – und rauch mir, meinetwegen zu Ehren des Poseidon, eine Meerschnecke an! Wie schön kann barocker Figurenschrott sein, wenn man ihn sich wie ein Freibeutel zu eigen machen kann, so wie all das andere Strandgut der Kulturgeschichte auch. Dazu müsste man immerhin nächtens dort umgehen dürfen, wo einst die Führersten rauschige Feste feierten. Und eben auch selbst so sein, wie man nun einmal grad ist. Oder verkehrt. Nur verjagt, vertrieben und verunglimpft darf man nicht werden, oder man verdampft ins Nichts. Und verdumpft im Massenwahn einer vorausgewussten Zukunft oder verschwindet in der Zweckzwanghaft neu erfundener Oberichkeiten. “Vor lauter Angst und Über-Ich bleibt von mir selbst nichts überich.” Die Kunnst, das eigene Selbst zu beschützen, indem man noch rechtzeitig NEIN sagt, wird einem (aus allerlei militärindustriellen, konzernpolitischen und arbeitsmarktblöden Staatsinteressen) schon von frühester Kindheit an ausgetrieben. – Ich sag nur Schule. Frohe Ferien! Und frag den Lesch:

Da blas ich mir lieber einen Wasserschwall auf den Fischschwanz meiner phantastischen Restexistenz – und rauch mir, meinetwegen zu Ehren des Poseidon, eine Meerschnecke an! Wie schön kann barocker Figurenschrott sein, wenn man ihn sich wie ein Freibeutel zu eigen machen kann, so wie all das andere Strandgut der Kulturgeschichte auch. Dazu müsste man immerhin nächtens dort umgehen dürfen, wo einst die Führersten rauschige Feste feierten. Und eben auch selbst so sein, wie man nun einmal grad ist. Oder verkehrt. Nur verjagt, vertrieben und verunglimpft darf man nicht werden, oder man verdampft ins Nichts. Und verdumpft im Massenwahn einer vorausgewussten Zukunft oder verschwindet in der Zweckzwanghaft neu erfundener Oberichkeiten. “Vor lauter Angst und Über-Ich bleibt von mir selbst nichts überich.” Die Kunnst, das eigene Selbst zu beschützen, indem man noch rechtzeitig NEIN sagt, wird einem (aus allerlei militärindustriellen, konzernpolitischen und arbeitsmarktblöden Staatsinteressen) schon von frühester Kindheit an ausgetrieben. – Ich sag nur Schule. Frohe Ferien! Und frag den Lesch:

“In unserem Bildungssystem scheint vieles keine Rolle mehr zu spielen. Ich bedauere ganz speziell, dass viel zu wenig Kunst, Musik und Sport unterrichtet wird, denn das sind die wesentlichen Fächer in der Schule, welche die Kreativität der Kinder so stark beeinflussen wie nichts sonst. Kinder, die sportlich sind, die Musik machen, die Lust haben, Theater zu spielen, was zu malen, irgendwas, bildende Kunst – das werden Gehirne sein, die in Zukunft auf Fragen, die noch keiner weiß heute, entsprechend reagieren können. Stattdessen kerkern wir sie ein. Wir kerkern sie in Vokabeln ein, in irgendwelchen mathematischen Übungsaufgaben, die teilweise von einer Perversion sind, das hätt ich gar nicht für möglich gehalten, wir kerkern sie ein in allen möglichen Kram – aber wir bereiten sie nicht auf das Leben vor.”

Auszug aus dem sehr sehenswerten Interview/Gespräch “Die Welt in 100 Jahren”