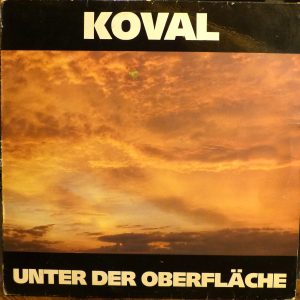

Artarium am Sonntag, 12. Dezember um 17:00 Uhr – Nach all dem Zeitlosen in der Musik spielen wir diesmal ein weitgehend verschollenes Album, dem man die Zeit seiner Entstehung durchaus anhört, nämlich Unter der Oberfläche von Hans Koval aus dem Jahr 1986. Mir widerfuhr sein als LP auf schwarzem Vinyl gepresstes Werk Mitte der 90er durch einen Flohmarkt in der legendären Käfergrabenmühle (deren Hausvater Bernhard Samitz vulgo Bez wir bereits eine Sendung widmeten und der danach auch einen schönen Roman von Brita Steinwendtner inspirierte). Dass wir dieses Zeitdokument gerade jetzt wieder ausgraben und zu Gehör bringen, hängt mit den Umständen seiner Entstehung zusammen – und mit dem, was es in unsere Gegenwart hinein berichtet, wenn wir es aus seinem Kontext heraus verstehen …

Seit Mitte der 70er war das Duo Koval & Klingenbrunner in der Tradition kritischer Liedermacher unterwegs und begleitete so die Generation der Hoffnungsvollen und Verändernwollenden durch eine sich abzeichnende Endzeit des grenzenlosen Wachstums. Zwentendorf, Hainburg und die Katastrophe von Tschernobyl schienen “letzte Warnungen” zu sein, die ein globales Umdenken und Umsteuern erfordern würden, um dem Untergang zu entgehen. Doch hat sich seit damals wirklich Entscheidendes geändert? Haben also Naturzerstörung, Ressourcenraubbau, die Ausbeutung von Mensch und Tier, Meinungsmanipulation durch Massenmedien, kurz, die Zerbraucherung unser aller Leben durch die jeweiligen Beherrscher, die von Geldes Gnaden Kaiser von Hinterfotz und St. Nimmerlein, plötzlich aufgehört? Oder wenigstens nachgelassen? Ganz im Gegentum! Jetzt auch in türkis und mit Klimawandel. Immer noch schneller, noch mehr, noch rücksichtsloser. Und mitten im neualten Weltgedümmel taucht Hans Koval mit Band wieder auf – prophetisch.

Seit Mitte der 70er war das Duo Koval & Klingenbrunner in der Tradition kritischer Liedermacher unterwegs und begleitete so die Generation der Hoffnungsvollen und Verändernwollenden durch eine sich abzeichnende Endzeit des grenzenlosen Wachstums. Zwentendorf, Hainburg und die Katastrophe von Tschernobyl schienen “letzte Warnungen” zu sein, die ein globales Umdenken und Umsteuern erfordern würden, um dem Untergang zu entgehen. Doch hat sich seit damals wirklich Entscheidendes geändert? Haben also Naturzerstörung, Ressourcenraubbau, die Ausbeutung von Mensch und Tier, Meinungsmanipulation durch Massenmedien, kurz, die Zerbraucherung unser aller Leben durch die jeweiligen Beherrscher, die von Geldes Gnaden Kaiser von Hinterfotz und St. Nimmerlein, plötzlich aufgehört? Oder wenigstens nachgelassen? Ganz im Gegentum! Jetzt auch in türkis und mit Klimawandel. Immer noch schneller, noch mehr, noch rücksichtsloser. Und mitten im neualten Weltgedümmel taucht Hans Koval mit Band wieder auf – prophetisch.

Mit verschiedenen musikalischen Stilmitteln wie (damals) radiotauglichen Balladen, Anleihen aus Folk- und Volksmusik, geerdet fettigem Blues-Rock oder satirischen Couplets gelingt ihm eine sympathische Synthese aus persönlicher Hinterfragung und Kritik an den Verhältnissen. Eine Sicht auf die erschreckenden Entwicklungen mit genau dem Sowohl-als-auch, das wir in der heutigen “gespaltenen Gesellschaft” so schmerzlich vermissen. Und genau das wäre auch eine der Botschaften aus der damaligen “Zeit des Umbruchs”, die wir uns im Heute zu Herzen nehmen könnten.

“Wissen sie, warum es diese sozialen Medien gibt? Die Menschen halten es nicht aus, still zu sein, wenn es nichts mehr zu sagen gibt.” Ferdinand von Schirach (Glauben)