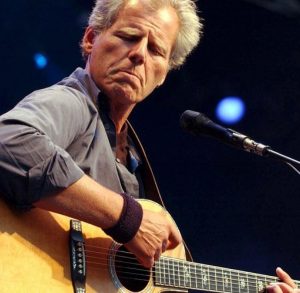

> Sendung: Artarium vom Sonntag, 22. August — “Der Tod muss abgeschafft werden, diese verdammte Schweinerei muss aufhören. Wer ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter.” Mit diesem Satz von Bazon Brock hätte ein nächtlicher Anrufer bei FM4-Bonustrack gute Chancen gehabt, dem dort obwaltenden Martin Blumenau ein weiterführendes Gespräch zu entlocken. Doch unter dieser Nummer wird der nun niemand mehr mit seinem legendären “Anrufer” begrüßen. Die Anrede wäre jeder bemühten Gender-Neutralität um kreative Lichtjahre voraus. “Wer sich Regeln unterwirft, kann trotzdem Anarchie walten lassen. Es müssen halt die eigenen sein.” Nur eine Weisheit aus jener umfänglichen Enzyklopädie der Popkultur, die Martin Blumenau wie kaum ein anderer verkörpert hat – und die uns jetzt fehlt …

Anlässlich unserer Wiederausgrabung und Ohrbarmachung eines längst verschollen geglaubten Albums (und er schätzte ja die etwas spezielleren Raritäten) schrieb er einen Artikel mit dem Titel “Zufällige Erinnerung an die allerbeste österreichische Band von „früher“, die keiner kennt: X-Beliebig”, der sein musikhistorisches Spezialwissen und seinen detailverliebten Hang zur Perfektion in vollster Blüte dokumentiert. Darin verlinkt eine “Menge Fotos”, die inzwischen hier zu betrachten sind. Und der von ihm taktvoll als “mein alter Print-Kollege” bezeichnete Georg Wimmer (er war damals unser Radiofabrik-Programmleiter) kannte ihn tatsächlich noch aus ihrer gemeinsamen Zeit bei der Arbeiter-Zeitung. Kennt die eigentlich noch wer? Egal, lernens halt Geschichte! Jedenfalls war Martin Blumenau in der Spätphase (80er-Jahre) des einstigen “Zentralorgans der Österreichischen Sozialdemokratie” für jugendliche Musikkultur(en) zuständig – und erwarb sich bald einige Berühmtheit ob seiner eloquent zugespitzten Kritiken. Wie er sich dadurch auf die nachwachsende Generation von Musikschaffenden und Beitragstäter*innen ausgewirkt hat, davon erzählt Robert Rotifer in seinen emotionalen Erinnerungen an “Die Revox-Queen”

Anlässlich unserer Wiederausgrabung und Ohrbarmachung eines längst verschollen geglaubten Albums (und er schätzte ja die etwas spezielleren Raritäten) schrieb er einen Artikel mit dem Titel “Zufällige Erinnerung an die allerbeste österreichische Band von „früher“, die keiner kennt: X-Beliebig”, der sein musikhistorisches Spezialwissen und seinen detailverliebten Hang zur Perfektion in vollster Blüte dokumentiert. Darin verlinkt eine “Menge Fotos”, die inzwischen hier zu betrachten sind. Und der von ihm taktvoll als “mein alter Print-Kollege” bezeichnete Georg Wimmer (er war damals unser Radiofabrik-Programmleiter) kannte ihn tatsächlich noch aus ihrer gemeinsamen Zeit bei der Arbeiter-Zeitung. Kennt die eigentlich noch wer? Egal, lernens halt Geschichte! Jedenfalls war Martin Blumenau in der Spätphase (80er-Jahre) des einstigen “Zentralorgans der Österreichischen Sozialdemokratie” für jugendliche Musikkultur(en) zuständig – und erwarb sich bald einige Berühmtheit ob seiner eloquent zugespitzten Kritiken. Wie er sich dadurch auf die nachwachsende Generation von Musikschaffenden und Beitragstäter*innen ausgewirkt hat, davon erzählt Robert Rotifer in seinen emotionalen Erinnerungen an “Die Revox-Queen”

Wenn wir versuchen, einen so vielschichtigen und oft polarisierenden Menschen wie Martin Blumenau zu verstehen, indem wir ihm nachspüren, mit ihm mitdenken, ihm auch innerlich widersprechen, dann drängt sich uns unvermeidlich das Thema Fußball auf. Auf keinem anderen Spielfeld (!) konnte er seine Leidenschaft und sein spontanrhetorisches Talent besser ausleben, als wenn er mit anderen Ergriffenen über die zahllosen Ableitungen des ihn faszinierenden Phänomens philosophierte. Hören wir Ausschnitte seiner Gespräche zum Fußball aus dem BELLEVUE in Linz

und befruchten wir uns.

Anrufer?

ANMERKUNG: Die am Anfang des Artikels verlinkte “Sendung” ist eine Rekonstruktion, bestehend aus vorbereiteten Musikstücken und Audiocollagen sowie der überarbeiteten Notaufzeichnung der Livemoderation. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass ausgerechnet während ihrer Stattfindung der Sendeserver der Radiofabrik seinen letzten Seufzer tat – und verschied. Eigentlich sehr (zum Thema) passend. Wie war das nochmal mit der Koinzidenz …

PS. Hier findet sich übrigens auch die erwähnte legendäre Aufzeichnung von „Salon Helga – Von hinten“