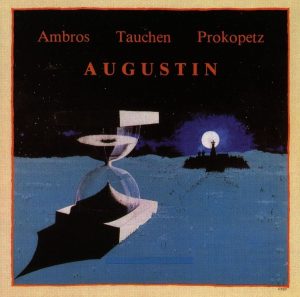

> Sendung: Artarium vom Sonntag, 23. Januar – “Wie sie sehen, bin ich sehr beschäftigt. Ich habe eine Epidemie draußen wüten.”, erklärt sich Gevatter Hein dem Volkssänger Augustin bei ihrer Begegnung in der “Roten-Dachl-Schenke”. Doch ungeachtet der unheimlichen Szenerie bringt dieser den Tod (der als Person auftritt) dazu, mit ihm Brüderschaft zu trinken. Und überlebt daraufhin sogar seinen Sturz in eine offene Pestgrube. Nun meinen manche, diese alte Überlieferung aus Wien habe einen durchaus aktuellen Bezug zur gegenwärtigen Corona-Pandemie und sollte gerade jetzt wieder aufgegriffen werden. Chapeau! Wir wiederholen daher das sozialsatirische Hörspiel “Augustin” von Ambros, Tauchen, Prokopetz aus dem Jahr 1980, das wir schon einmal unter dem Titel Weine Frohnachten spielten.

Der Dreh- und Angelpunkt dieser (so unnachahmlich dargebotenen) Volkssage ist die bereits erwähnte Begegnung von Augustin mit dem Tod: Sich verbrüdern, dem anderen ins Gesicht schauen und erkennen, wer er ist, das alles sind Symbole des Dialogs auf Augenhöhe. Man kann das auch als “vorbehaltloses Annehmen der eigenen Endlichkeit” verstehen – in einer Gesellschaft, die zum Thema Tod und Sterben ein hoch ambivalentes Verhältnis pflegt: Einerseits verdrängen und abschieben ins Krankenhaus und ins Hospiz – andererseits aber überhöhen und zelebrieren mit Totengedenken und Friedhofskult. Die sprichwörtlich “fröhliche Morbidität” des speziell wienerischen Umgangs mit der Vergänglichkeit (und ihre Verbearbeitung durch Ambros/Prokopetz während der 70er Jahre) hat inzwischen ihren festen Platz in der Literaturkritik wie auch in der Wissenschaft gefunden. Heute jedoch fragen sich manche, ob solch “halblustig verblödelte” Darstellung von Lebensrausch und Seuchentod überhaupt noch gesendet werden DÜRFE – angesichts des Ernsts der Lage ringsin und um uns …

Der Dreh- und Angelpunkt dieser (so unnachahmlich dargebotenen) Volkssage ist die bereits erwähnte Begegnung von Augustin mit dem Tod: Sich verbrüdern, dem anderen ins Gesicht schauen und erkennen, wer er ist, das alles sind Symbole des Dialogs auf Augenhöhe. Man kann das auch als “vorbehaltloses Annehmen der eigenen Endlichkeit” verstehen – in einer Gesellschaft, die zum Thema Tod und Sterben ein hoch ambivalentes Verhältnis pflegt: Einerseits verdrängen und abschieben ins Krankenhaus und ins Hospiz – andererseits aber überhöhen und zelebrieren mit Totengedenken und Friedhofskult. Die sprichwörtlich “fröhliche Morbidität” des speziell wienerischen Umgangs mit der Vergänglichkeit (und ihre Verbearbeitung durch Ambros/Prokopetz während der 70er Jahre) hat inzwischen ihren festen Platz in der Literaturkritik wie auch in der Wissenschaft gefunden. Heute jedoch fragen sich manche, ob solch “halblustig verblödelte” Darstellung von Lebensrausch und Seuchentod überhaupt noch gesendet werden DÜRFE – angesichts des Ernsts der Lage ringsin und um uns …

Tatsächlich jährt sich der Beginn der Pandemie gerade zum zweiten Mal (am 23. Januar 2020 wurde die erste COVID-Infektion außerhalb Asiens nachgewiesen). Gerade deshalb tut es gut, mit einer gewissen ironischen Distanz auf jedwedes Infektionsgeschehen zu blicken – und dabei hemmungslos, heimlich, verschrullt (oder wie auch immer) zu lachen. Gerade die Karrikatur einer Situation (und sei diese noch so unangenehm) kann uns dabei helfen, ihr gelassener gegenüber zu treten. Und so tun wir, was der ORF (aus unerfindlichen Gründen) nicht tut: Die CD einlegen, auf “Play” drücken – und geht dahin! Fürchtet euch nicht und bedenket: