> Sendung: Artarium vom Muttertag, 10. Mai – Nicht nur ein ganzes, nein, sogar auch ein thematisch passendes Album von Nina Hagen zum heutigen Tagesanlass. “Ich meine das Verschieben von Machtverhältnissen … und da hats doch mal Leute gegeben, so kontemplative Romantikhaserln, die geglaubt haben, Natur wär was rundes Ruhiges, wo man seine Hängematte reinhängen kann.” Elfriede Gerstl. Ach, wie viel besser ginge es den Menschen, wenn ein erheblicher Anteil jener Geld- und Geistesenergie, die derzeit noch in destruktiven Blödheiten wie Konsumtrottelei, Militärtechnik, Weltfinanz und anderen unfreundliche Übernahmen verplempert wird, stattdessen für derlei Dichten und Trachten (wie oben) zur Verfügung stünde. “Scheiße hier, Scheiße da, es ist beschissen, ja fürwahr.” Nina Hagen. Und ab dafür:

Worüber man zuviel reden kann, davon soll man lieber schweigen.

Worüber man zuviel reden kann, davon soll man lieber schweigen.

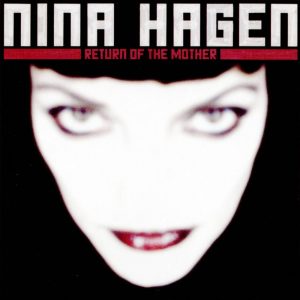

In diesem Sinne diesmal keine weitschweifigen Betrachtungen über ihre inzwischen 50-jährige Schaffens- und Darstellungswelt. Eine gscheite Rezension zu den beiden Nina-Hagen-Band-Alben (auf Vinyl neu erschienen) bietet einiges an Hintergrund zur auch schon öfter als God mother des (deutschen) Punk angepriesenen Ausnahmevielfaltskünstlerin, die unlängst 65 Jahre alt geworden ist. Lasset uns ihre Nochmehralsvielseitigkeit im Hinblick auf diesen Day of the Mother doch in Gestalt eines “synopsialen Artikelstechens” zelebrieren. Anleitung: Im nun folgenden Absatz sind allerlei Songs und Videos verlinkt. Diese kann man nicht nur in chronologischer Reihenfolge (also dem Text entlang) aufrufen, sondern auch dem sogenannten “Bibelstechen” gemäß ziemlich ziellos anklicken und sich auf diesem Weg seine (und natürlich auch ihre und überhaupt) eigene Botschaft einflößen. Huu!

“Ich bin nicht deine Fickmaschine – spritz, spritz, das isn Witz!” Mit derartigem Pank trat Nina Hagen erstmals auch Österreich auf die Ohren, beim legendären Club 2 (Thema Jugendkultur, Haha!) dann auch herzhaft in die Seele. Die Nina Hagen Band (vormals Lokomotive Kreuzberg, später Spliff genannt) brachte ihre Vielseitigkeit kongenial zum Klingen, von der Naturträne über den Fisch im Wasser bis hin zum Herrmann. “Das Gehirn erkrankt – und schwankt – in immer neue Dimensionen – da, wo die bösen Mächte wohnen.” Mit Herman Brood und Lene Lovich dann der Film Cha Cha, vom breiten Publikum (Drooogen!) sträflich unterbeachtet. Knockin’ on Herman’s Door. Nunsexmonkrock, der gepflegte Übergang von der Band zur Mother of Cosma Shiva. Wir leben immer … noch. Und Frühling in Paris. Die Wiederkehr der Zarah Leander, die kann sonst niemand so opulent operesk. Der Wind hat mir ein Lied erzählt… Die deutsche Version von Let the sunshine in aus dem Musical Hair… Personal Jesus (ursprünglich von Depeche Mode), Wir sind das Volk (back to the roots, Nina?) sowie Am dunklen Fluss (Leonard Cohens By The River Dark, von Misha G. Schoeneberg treffend übersetzt). Aber – um es mit Thomas Bernhard zu sagen – ich deute nur an.

Kunst fürs Volk – durchs Volk – im Poetenclub mit Falco – ins Leben schreiben…