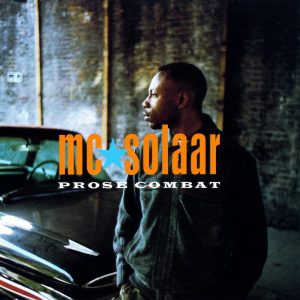

> Sendung: Artarium vom Sonntag, 10. Oktober – Der Mann, der Hip-Hop in Frankreich populär machte: Claude M’Barali wurde quasi unterwegs im Senegal geboren, von wo aus seine Eltern (die eigentlich aus dem Tschad stammten) bald schon nach Frankreich emigrierten. Dort wuchs er, als Kind von Einwanderern, naturgemäß in einem Pariser Vorort auf, woselbst er aber vielfältige Interessen (Vorsicht, Bildung!) verfolgte, speziell Literatur, Film oder Fernsehen, also jederlei Anwendung elaborierter Erzählkunst. Daraus entwickelte er bald eine sehr eigene musikalische Erzählform, inspiriert von der ihn umgenbenden Hip-Hop-Kultur, nur halt viel feinsinniger, vielschichtiger und hintergründiger als der sonst übliche Gangsta-Rap der Banlieue. Seit jener Zeit nennt er sich MC Solaar ….. et voilà!

Wir spielen heute das für seine Stilvielfalt und Eleganz bekannte Album Mach 6 von 2003, einen ganz und gar ohrschmiegsam abgemischten Kunstschmaus, in dem sich anspruchsvolle Texte, wortakrobatische Darbietung, eigenständige (nämlich selbst entwickelte und nicht aus irgend einem fernanderen Kulturkontext zusammengeglaubte und schlicht nachgeahmte) Beats, sinn- und gefühlvolle Musikzitate sowie sozialkritische Aussagen zum sprichwörtlichen “Film im Kopf” verbinden, oh wie wohl ist mir nach so einem französischen Abendessen. Es hört sich einfach gut an, ist ein Film, eine Reise, ein Abenteuer, ein Eintauchen in die unendlichen Weiten. Das Paradoxon funktioniert, wenn sowohl das Vertraute wie das Unbekannte bekömmlich ausbalanciert sind. Und im Ausbalancieren ist der inzwischen ja auch schon über 50-jährige Musiker fürwahr ein Haubenkoch. Ihre Ohren werden nicht nur Augen machen – sie werden sich auch die Lippen lecken!

Wir spielen heute das für seine Stilvielfalt und Eleganz bekannte Album Mach 6 von 2003, einen ganz und gar ohrschmiegsam abgemischten Kunstschmaus, in dem sich anspruchsvolle Texte, wortakrobatische Darbietung, eigenständige (nämlich selbst entwickelte und nicht aus irgend einem fernanderen Kulturkontext zusammengeglaubte und schlicht nachgeahmte) Beats, sinn- und gefühlvolle Musikzitate sowie sozialkritische Aussagen zum sprichwörtlichen “Film im Kopf” verbinden, oh wie wohl ist mir nach so einem französischen Abendessen. Es hört sich einfach gut an, ist ein Film, eine Reise, ein Abenteuer, ein Eintauchen in die unendlichen Weiten. Das Paradoxon funktioniert, wenn sowohl das Vertraute wie das Unbekannte bekömmlich ausbalanciert sind. Und im Ausbalancieren ist der inzwischen ja auch schon über 50-jährige Musiker fürwahr ein Haubenkoch. Ihre Ohren werden nicht nur Augen machen – sie werden sich auch die Lippen lecken!

An dieser Stelle muss ich der globalen Fast-Food-Industrie noch einmal gründlich auf die Lanze brechen: Eure mit Millionenmarketing in den Massenmarkt gehypten “Hits” sind nichts als akustischer Sondermüll, der den kommenden Generationen auch noch den letzten Anflug gesunden Geschmacks verkleben wird. Gehts doch scheißen mitsamt eurem billigen Trottelpop, glitschigen Teflonrock und unsagbar unechten Poser-Rap. Die Behauptung einer Gebärde – eine Schändung der Musik.

Wer möchte, kann das natürlich noch wissenschaftlich vertiefen (RAP heißt Rhythm And Poetry), wer es lieber satirisch mag, kann auch Pjotrek Popolski beim Erfindung der gesamte Raps-Musik (mit die Hips und die Hops) beiwohnen.

Bon appétit