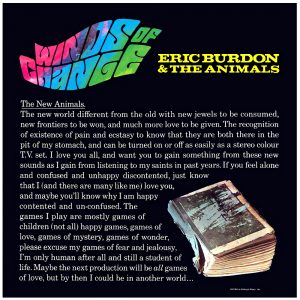

> Sendung: Artarium vom Sonntag, 15. Juli – In unserer monatlichen Sendereihe “Das ganze Album” greifen wir diesmal besonders tief ins Archiv der Zeitgeschichte und präsentieren ein wegweisendes Werk aus dem Jahr 1967, als sich erstmals der Widerstand gegen den Vietnamkrieg formierte, die Flower-Power-Generation den Weltfrieden anstrebte – und Experimente mit psychoaktiven Substanzen in Kunst und Kultur populär wurden: “Winds of Change” von Eric Burdon und seiner damals oft auch “The New Animals” genannten Band. (Hier die Beschreibung eines Fans). Nachdem wir uns mit der angesprochenen Epoche schon mehrmals befasst haben, vom israelischen Peacenik Abie Nathan bis zum Jahrhundertfilm Apocalypse Now, wollen wir nun speziell den Einfluss von LSD auf die Musikwelt jener Zeit würdigen.

Wie wir unlängst bei Bruce Eder auf Allmusic erfuhren, hat der Englandflüchtling Eric Burdon einige Monate vor den Recording-Sessions zu “Winds of Change” seinen ersten Acid-Trip versucht, was uns den Songtitel “Yes, I am experienced” auch jenseits von Jimi Hendrix begreiflich macht… Des weiteren wiederspiegelt sich diese “Eric-Burdon-Experience” sowohl in der Gesamtgestaltung des Albums (dem zeittypischen Psychedelic-Sound), als auch in einzelnen recht experimentellen Spoken-Word oder besser Word-over-Music-Tracks wie etwa “Poem by the Sea” und “The Black Plague”. Herausragend ist zudem sein Rolling Stones Cover von “Paint it Black” mit sitarähnlichen Violinklängen und improvisierten Textpassagen. Das ganze Album ist folgerichtig auch dem großen Inspirator des west-östlichen Musikdiwans, dem inzwischen völlig zu Unrecht verstorbenen Ex-Beatle George Harrison gewidmet. Wie dem auch immer sei – das gegenständliche Werk klingt und spricht für sich selbst – es gehört nicht nur (wieder) gehört, sondern es soll in seiner gesamten Anmutung mit allen zur Verfügung stehenden Sinnen erlebt werden. Weshalb wir es in voller Klänge (und originaler Länge) zu Gehör bringen. Hoffentlich auch zu Gespür! Gehen wir also gemeinsam auf eine (eben nicht nur Zeit-) Reise!

Wie wir unlängst bei Bruce Eder auf Allmusic erfuhren, hat der Englandflüchtling Eric Burdon einige Monate vor den Recording-Sessions zu “Winds of Change” seinen ersten Acid-Trip versucht, was uns den Songtitel “Yes, I am experienced” auch jenseits von Jimi Hendrix begreiflich macht… Des weiteren wiederspiegelt sich diese “Eric-Burdon-Experience” sowohl in der Gesamtgestaltung des Albums (dem zeittypischen Psychedelic-Sound), als auch in einzelnen recht experimentellen Spoken-Word oder besser Word-over-Music-Tracks wie etwa “Poem by the Sea” und “The Black Plague”. Herausragend ist zudem sein Rolling Stones Cover von “Paint it Black” mit sitarähnlichen Violinklängen und improvisierten Textpassagen. Das ganze Album ist folgerichtig auch dem großen Inspirator des west-östlichen Musikdiwans, dem inzwischen völlig zu Unrecht verstorbenen Ex-Beatle George Harrison gewidmet. Wie dem auch immer sei – das gegenständliche Werk klingt und spricht für sich selbst – es gehört nicht nur (wieder) gehört, sondern es soll in seiner gesamten Anmutung mit allen zur Verfügung stehenden Sinnen erlebt werden. Weshalb wir es in voller Klänge (und originaler Länge) zu Gehör bringen. Hoffentlich auch zu Gespür! Gehen wir also gemeinsam auf eine (eben nicht nur Zeit-) Reise!

Yes, I am experienced.

Na, dann…