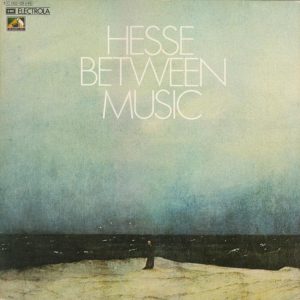

> Sendung: Artarium vom Sonntag, 11. September – Hermann Hesse war ein Grenzenüberschreiter. Bald nach dem ersten Weltkrieg begann er, sich für die Einflüsse von Psychoanalyse, Traumdeutung, Lebensreform und fernöstliche Weisheit zu öffnen. Dadurch erschuf er ein in vielen Nuancen schillerndes Werk jenseits der damals anerkannten bürgerlichen Konventionen – jedoch ohne seine bildungsbürgerliche Herkunft, speziell in der Sprache, gewaltsam zu vermeiden. Nach seinem Tod entdeckte die Hippie- und Anti-Vietnamkriegsbewegung in den USA sein literarisches Vermächtnis wieder neu – und in Deutschland brachte die Gruppe Between 1974 das beachtenswert vielschichtige Album “Hesse Between Music” heraus, das wir heute in seiner vinylen Originalversion zu Gehör bringen.

Auch die Musik von Between war zutiefst grenzenüberschreitend in ihrer gesamten Konzeption. Ein Kritiker schrieb damals: “Einflüsse experimenteller, klassischer und mittelalterlicher Musik, verbunden mit außereuropäischen Elementen, vor allem aus Lateinamerika und Asien. Da entsteht wirklich Musik ‚between‘: Und das heißt hier allemal: es wird differenzierter, klischeedurchbrechender Musik gemacht als anderswo in diesem Genre.” Welches Genre? Oh, ihr abendländischen Kritiker, die ihr Schachterln scheißt bis die ganze Welt damit heillos zugemüllt ist! Schranken über Schranken, beschränkt, voll für den Schrank: Das Recht ist stets auf Seiten des Schrankes. Doch folgen wir der vielversprechenden Spur, die uns “Hesse Between Music” ursprünglich aufgezeigt hat, kommen wir mitten hinein in die Geschichten, die sich uns von selbst erzählen, aus denen unsere Geschichte eigentlich besteht. Es ist eine ungeheuerlich vielseitige Zusammenschau von Gedanken, Bildern und Seinszuständen, die uns da kongenial durchwirkt von Klangräumen, Melodien und Stimmungen begegnet – wie ein Theaterstück, welches wir plötzlich selber sind.

Auch die Musik von Between war zutiefst grenzenüberschreitend in ihrer gesamten Konzeption. Ein Kritiker schrieb damals: “Einflüsse experimenteller, klassischer und mittelalterlicher Musik, verbunden mit außereuropäischen Elementen, vor allem aus Lateinamerika und Asien. Da entsteht wirklich Musik ‚between‘: Und das heißt hier allemal: es wird differenzierter, klischeedurchbrechender Musik gemacht als anderswo in diesem Genre.” Welches Genre? Oh, ihr abendländischen Kritiker, die ihr Schachterln scheißt bis die ganze Welt damit heillos zugemüllt ist! Schranken über Schranken, beschränkt, voll für den Schrank: Das Recht ist stets auf Seiten des Schrankes. Doch folgen wir der vielversprechenden Spur, die uns “Hesse Between Music” ursprünglich aufgezeigt hat, kommen wir mitten hinein in die Geschichten, die sich uns von selbst erzählen, aus denen unsere Geschichte eigentlich besteht. Es ist eine ungeheuerlich vielseitige Zusammenschau von Gedanken, Bildern und Seinszuständen, die uns da kongenial durchwirkt von Klangräumen, Melodien und Stimmungen begegnet – wie ein Theaterstück, welches wir plötzlich selber sind.

Beim ersten aufmerksamen Eintauchen in diese außergewöhnliche Hörwelt war ich einigermaßen überwältigt von der gleichzeitigen Vielheit all der unterschiedlichen Eindrücke, die da auf mich ein – und durch mich hindurch strömten. Unangestrengt wohlgemerkt, heiter gelassen versöhnt mit der eigenen Endlichkeit im Angesicht des Unendlichen, zufrieden schmunzelnd wie nach dem besten Essen aller Zeiten. Da tauchte in mir die Frage auf, wer um Himmels willen diese Dramaturgie erfunden haben könnte, und ich stieß naturgemäß auf einen weiteren Grenzenüberschreiter: Den Radiopionier sowie langjährigen Musikpropheten Joachim Ernst Berendt …

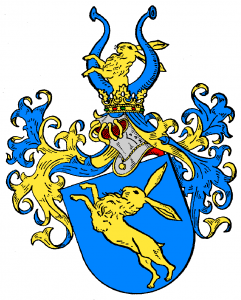

Hier ist der Miterfinder des SWF, “Jazz-Papst” der Deutschen, Wegbereiter der World-Music und Autor von Nada Brahma – Die Welt ist Klang als verantwortlicher Produzent des Albums an der Schnittstelle von Musiktradition und ihrer friedvollen Überschreitung zu erleben. “Die Welt ist Klang” war für ihn bis zuletzt eine zutiefst politische Aussage, getreu dem Motto seines 1942 als evangelischer Pfarrer im KZ Dachau umgekommen Vaters: “Protestant sein heißt protestieren.”