> Sendung: Artarium vom Sonntag, 12. April – Es gibt so einen eigenartigen Lebensabschnitt, in dem Männer (meist zwischen 40 und 50) plötzlich meinen, sie wären wieder (oder noch immer) “jung wie früher”. Und sogleich führen sie allerlei grenzwertige Verrenkungen mit sich und anderen auf, die meist auch nicht so ganz gesund sind – für die gut abgehangene Existenz. Ich zum Beispiel warf mich einmal 48-jährig auf einem Konzert von New Model Army todesmutig ins tobende Publikum. Dass meine anderntags schmerzende Schulter etwas damit zu tun haben könnte, das fiel mir selbst beim Orthopäden nicht im Traum ein. Ungefähr in diesem Zustand entdeckte ich damals Nevada Tan, deren Musik und Text eine wohltuend rebellische Stimmung verströmten. Also kein Grund zur Panik vor irgendeinem Torschluss…

Und auch wenn das Nevada-Tan-Projekt zu jener Zeit von seinen Managern/Produzenten als ein “neues Tokio Hotel” zusammen geklont sowie über BRAVO und (wasweißich) Teenie-TV an eine jugendliche Zielgruppe verkauft wurde – das tatsächliche Können hinter der Imagepflege war auch da schon unüberspürbar. In einer meiner ersten Solo-Nachtfahrten namens BONK – Schönheit und Schmerz (Junimond) wurde das durchaus deutlich. Wer Ohren hat, zuhören… Gründlich sympathisch fand ich dann die Reaktion der Burschen, als das Aus- und Zurechtquetschen ihrer Kunst und Kreativität durch ihre “Manager” unerträglich wurde. Sie kündigten alle Verträge und verklagten die Schmarotzer, die ihnen sogar noch den Lohn für ihre Arbeit vorenthalten wollten. Das folgende Album produzierten sie einfach selbst – unter ihrem früheren Bandnamen “Panik”. Einer jener geldgeilen Erfolgstrottel, die sich den jungen Musikern damals als Karrierestifter andrehten, produziert sonst so gehaltvolle Interpreten wie Daniel Küblböck, Helene Fischer oder Dieter Bohlen. Oida! Da riecht man aber, woher der Fisch weht. Wenn schon Weißrussland, dann doch bitte Lyapis Trubetskoy. Und wenn Video, dann Alexey Terehoff. Bitte. Danke.

Und auch wenn das Nevada-Tan-Projekt zu jener Zeit von seinen Managern/Produzenten als ein “neues Tokio Hotel” zusammen geklont sowie über BRAVO und (wasweißich) Teenie-TV an eine jugendliche Zielgruppe verkauft wurde – das tatsächliche Können hinter der Imagepflege war auch da schon unüberspürbar. In einer meiner ersten Solo-Nachtfahrten namens BONK – Schönheit und Schmerz (Junimond) wurde das durchaus deutlich. Wer Ohren hat, zuhören… Gründlich sympathisch fand ich dann die Reaktion der Burschen, als das Aus- und Zurechtquetschen ihrer Kunst und Kreativität durch ihre “Manager” unerträglich wurde. Sie kündigten alle Verträge und verklagten die Schmarotzer, die ihnen sogar noch den Lohn für ihre Arbeit vorenthalten wollten. Das folgende Album produzierten sie einfach selbst – unter ihrem früheren Bandnamen “Panik”. Einer jener geldgeilen Erfolgstrottel, die sich den jungen Musikern damals als Karrierestifter andrehten, produziert sonst so gehaltvolle Interpreten wie Daniel Küblböck, Helene Fischer oder Dieter Bohlen. Oida! Da riecht man aber, woher der Fisch weht. Wenn schon Weißrussland, dann doch bitte Lyapis Trubetskoy. Und wenn Video, dann Alexey Terehoff. Bitte. Danke.

Wir präsentieren diesmal eine Synthese aus zwei Alben – eben von Nevada Tan und von Panik – unterteilt durch den Song “Wegweiser”, der ihre Erfahrungen mit dem “Business” kritisch reflektiert. So wie auch viele der Texte von Timo Sonnenschein “die Wirklichkeit zu ihrer Kenntlichkeit entstellen” …

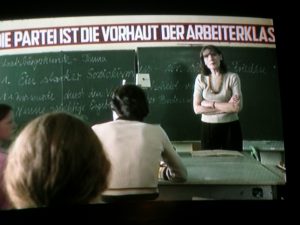

Und alles was wir wollen passiert,

weil ihr uns so gut regiert.

Und alles was wir wollen passiert,

oh wir sind so glücklich hier.

Freundschaft!