> Sendung: Artarium vom Sonntag, 20. Mai – Michael Köhlmeier hat also eine Rede gehalten. Und zwar anlässlich des “Tags gegen Gewalt und Rassismus”, einer vom österreichischen Nationalrat alljährlich abgehaltenen Gedenkfeier, die sich auf die Befreiung des KZ Mauthausen am 5. Mai 1945 bezieht. Und in dieser Rede hat der Schriftsteller, wie es seit Jahrzehnten seine Art ist, das Entstehen von Gewalt – durch die Beobachtung von oft unbeachteten Details – dargestellt. Dass er dabei aber nicht in der Vergangenheit verblieb, sondern einzelne Zitate von aktuell regierenden Politikern aufgriff, das wird ihm seither (vor allem von denselben) heftig vorgeworfen. Multimedial überschlägt sich “die Öffentlichkeit” mitsamt Armin Wolf und es wird vor lauter Pro und Contra immer schwieriger, das Eigentliche zu fassen.

Wer die Stationen dieser Erregung hier noch einmal zusammengefasst nachvollziehen mag, kann sich den Artikel von Kontrast.at zu Gemüte führen (Foto von Johannes Zinner © Parlamentsdirektion). Ich habe die Nutzungsbedingungen verstanden und akzeptiert etcetera blabla. Aber eigentlich wollte ich doch auf etwas viel Wesentlicheres verweisen, auf jenes Entstehen von Ausgrenzung und Gewalt, wie es Michael Köhlmeier schon immer beobachtet und aufgezeigt hat: In seinem vor 35 Jahren entstandenen Hörspiel “March Movie” (runterscrollen, bis der Titel in Rot erscheint, dort gibts dann die Inhaltsangabe und auch einen Stream) deckt ein engagierter Eisenbahner nach Jahren das spurlose Verschwinden einer ganzen Blaskapelle auf. Doch anstatt, dass ihm dafür etwa gedankt würde, geht die gesamte Gesellschaft, die das Verschwundensein all dieser Menschen nicht wahrhaben will, brutal gegen ihn vor, stellt seine geistige Gesundheit in Frage und macht ihn so zum Außenseiter. Völker, hört die Parallelen! Und jetzt gehen die Mehrheitsnormalen auf Köhlmeier selbst los, weil er ihnen unangenehme Zusammenhänge ausspricht. Es erinnert geradezu grotesk an Thomas Bernhard und den Staatspreis-Skandal 1968.

Wer die Stationen dieser Erregung hier noch einmal zusammengefasst nachvollziehen mag, kann sich den Artikel von Kontrast.at zu Gemüte führen (Foto von Johannes Zinner © Parlamentsdirektion). Ich habe die Nutzungsbedingungen verstanden und akzeptiert etcetera blabla. Aber eigentlich wollte ich doch auf etwas viel Wesentlicheres verweisen, auf jenes Entstehen von Ausgrenzung und Gewalt, wie es Michael Köhlmeier schon immer beobachtet und aufgezeigt hat: In seinem vor 35 Jahren entstandenen Hörspiel “March Movie” (runterscrollen, bis der Titel in Rot erscheint, dort gibts dann die Inhaltsangabe und auch einen Stream) deckt ein engagierter Eisenbahner nach Jahren das spurlose Verschwinden einer ganzen Blaskapelle auf. Doch anstatt, dass ihm dafür etwa gedankt würde, geht die gesamte Gesellschaft, die das Verschwundensein all dieser Menschen nicht wahrhaben will, brutal gegen ihn vor, stellt seine geistige Gesundheit in Frage und macht ihn so zum Außenseiter. Völker, hört die Parallelen! Und jetzt gehen die Mehrheitsnormalen auf Köhlmeier selbst los, weil er ihnen unangenehme Zusammenhänge ausspricht. Es erinnert geradezu grotesk an Thomas Bernhard und den Staatspreis-Skandal 1968.

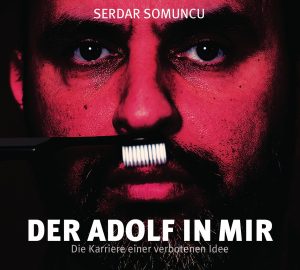

Die “Brüskierten” entlarven sich selbst – durch ihre jeweiligen Reaktionen. Es gibt im Grunde eh nur zwei Arten von Menschen: Die, die von ihren eigenen Empfindungen ausgehen und so zu einer Anschauung der Welt gelangen. Und die, deren Programm eine vorgefertigte Weltanschauung ist und die daher auf alles und jedes nur ein und dieselbe Antwort geben (wenn auch immer wieder leicht variiert). In unserem Fall eben Ausländerflut, Balkanroute, Sozialschmarotzer. Ist das nicht gefickt eingeschädelt?