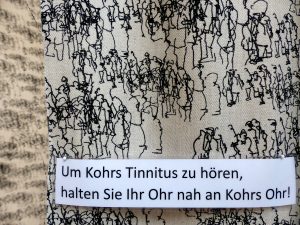

> Sendung: Artarium vom Sonntag, 21. September – “Liebes unsichtbares Publikum!”, so sprechen wir euch in unseren beiden Sendereihen an, sowohl hier im Artarium als auch an jedem 2. Freitag im Monat in der Perlentaucher Nachtfahrt (immer von 22:06 bis 01:00 Uhr). Doch unsere Zuhörys (entgendert nach Phettberg) haben ja verschiedenartige Vorlieben und neigen daher oft eher der einen oder der anderen Darreichungsform zu. Also wollen wir heut mal die Gelegenheit ergreifen, euch, liebes Artariumpublikum, unsere “Musikliterarische Gefühlsweltreise mit tiefgründigen Themen” schmackhaft zu machen. Denn wenn die Radiohasen drei Stunden am Stück Zeit haben, ihre Poesie zu entfalten, entsteht naturgemäß eine andere Art von Sendung ….. und eine andere Art von Erfahrung beim Zuhören.

“Die Poesie vermag es, uns eine Ahnung zu vermitteln von dem, was unseren Verstand übersteigt.” So beschreibt das Konstantin Wecker in seinem neuen Buch “Der Liebe zuliebe”, das ich mit Vehemenz empfehle (das wird einer eigenen Sendung bedürfen). “Die Poesie vermag es, uns zu befähigen, das Wunder des Lebens in uns mit der brutalen Realität um uns herum wieder in Einklang zu bringen, auch wenn vieles zunächst einmal unwiederbringlich zerstört erscheint.” So möchte ich diesen Gedanken weiter führen. Und was machen wir dann gemeinsam in unseren monatlichen Nachtsendungen, in denen wir als Perlentaucher auf die Suche gehen nach den verborgenen Kleinoden der Poesie, die unmittelbare Berührung mit überraschender Erkenntniss verbinden? Das ist schwer zu beschreiben, doch darum geht es bei unseren Expeditionen eben auch: Worte zu finden für das Unsagbare:

“Die Poesie vermag es, uns eine Ahnung zu vermitteln von dem, was unseren Verstand übersteigt.” So beschreibt das Konstantin Wecker in seinem neuen Buch “Der Liebe zuliebe”, das ich mit Vehemenz empfehle (das wird einer eigenen Sendung bedürfen). “Die Poesie vermag es, uns zu befähigen, das Wunder des Lebens in uns mit der brutalen Realität um uns herum wieder in Einklang zu bringen, auch wenn vieles zunächst einmal unwiederbringlich zerstört erscheint.” So möchte ich diesen Gedanken weiter führen. Und was machen wir dann gemeinsam in unseren monatlichen Nachtsendungen, in denen wir als Perlentaucher auf die Suche gehen nach den verborgenen Kleinoden der Poesie, die unmittelbare Berührung mit überraschender Erkenntniss verbinden? Das ist schwer zu beschreiben, doch darum geht es bei unseren Expeditionen eben auch: Worte zu finden für das Unsagbare:

“Wir wachsen so selbstverständlich mit der Sprache auf, dass uns teilweise gar nicht mehr auffällt, wie zauberhaft und magisch sie sein kann. Sie kann Welten öffnen, fantastisch und traumhaft; sie vermag es aber auch uns zu verletzen, hässlich zu sein, widerlich und ekelerregend. Sie ist unendlich weit, farbenfroh und so facettenreich; dennoch stoßen wir hin und wieder an ihre Grenzen. Sprache kann wirklich sprachlos machen. Manchmal verschlagt es uns die Worte, wir können nichts mehr sagen, bringen keinen Satz mehr hervor, als hätten wir ganz und gar verlernt zu sprechen …

Ich als Dichter lebe von ihr. Ich liebe und ich hasse sie; und bin auf sie angewiesen. Es ist schon merkwürdig wie ein Wort den Sinn eines ganzen Satzes verändern kann. Es ist ein ständiges Abwiegen, ein andauerndes Überlegen und Feilen, eine Arbeit, eine Beschäftigung, die niemals aufhört, immer weiter geht. Ich bin im Bann der Worte. Und kann doch über sie bestimmen! Ich glaube, es ist eine Art Symbiose. Ohne Worte könnte ich nicht meine Gedanken nieder schreiben und ohne mich blieben sie nur seltsame Hieroglyphen.” (Christopher Schmall in “Dichterwerdung” vom 8. August 2013)

Listening to You, Perlentaucher …